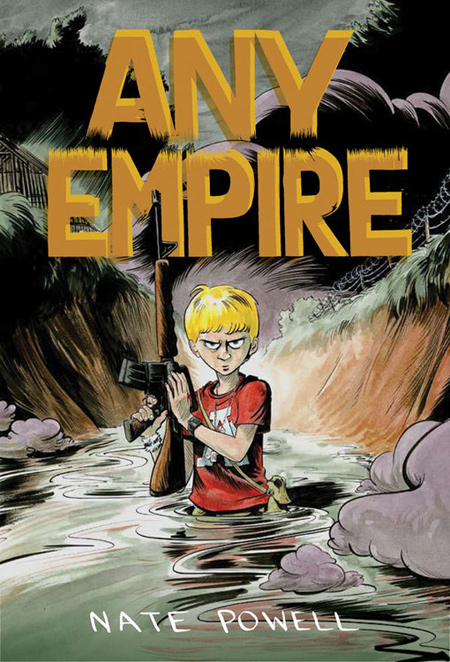

Aufmerksamen Beobachtern ist es nicht entgangen: Immer wieder kommt es vor, dass Comics veröffentlicht werden, oft sogar für Geld. Die Comicgate-Redakteure Wederhake und Frisch wollen diese Entwicklung nicht länger unkommentiert lassen. Heute gelesen: Any Empire von Nate Powell und Wave and Smile von Arne Jysch et al.

WEDERHAKE: Oh Mann, Frisch. Alles was ich wollte, war eine große Portion Gekloppe zwischen Monstern und anderen Monstern und du ziehst für diese Ausgabe unserer Bildliteratursemiselbstgespräche mal eben mit Any Empire einen der von der Kritik höchstgelobten Comics des Jahres 2011 aus dem Regal, in dem Nate Powell über die Beziehung zwischen fiktiver und realer Gewalt und unser Verhältnis zu beidem meditiert. Das machst du doch mit Absicht.

In Any Empire verwebt Powell die Entwicklung dreier Jugendlicher im mittleren Westen der USA in den 1980ern miteinander und stellt dabei die Frage, wie ihre Kindheitserfahrungen sie zu jenen jungen Erwachsenen werden lassen, die den zweiten Teil seiner Geschichte dominieren. Da ist Lee, der wenig Anschluss findet, weil seine Familie aufgrund der Militärkarriere seines Vaters regelmäßig umziehen muss, da ist Purdy, der mit seinen gewaltfixierten Freunden zum Spaß Schildkröten quält, und da ist Sarah, die sich liebevoll um die malträtierten Schildkröten kümmert und herausfinden will, wer ihnen so etwas antut. Die Geschichten der drei Figuren überschneiden sich dabei immer wieder, gehen dann auseinander und verschränken sich am Ende des Comics ein weiteres Mal für die inzwischen erwachsenen Figuren.

Any Empire, das dürfte aus der Beschreibung schon deutlich werden, ist ein sehr thematisches Werk, ein Comic mit einer Aussage, genretechnisch irgendwo zwischen Slice of Life und Magischem Realismus verortet. Ähnlich wie Tobi Dahmen in Sperrbezirk [siehe nächste Folge -die Red.] ist es auch Nate Powell wichtiger, kleine Episoden in den Leben seiner Protagonisten zu betrachten, als einen großen Plot zu entwerfen. Wobei sich Powell allerdings deutlich mehr auf seine Bildsprache verlässt: Es gibt weder Captions noch interne Monologe. Stattdessen nutzt er oft seitenweise Szenen, in denen kein Wort gesprochen wird, das Gesprochene ungehört bleibt, weil wir zu weit „entfernt“ sind von den Figuren, das Gesprochene nur in Piktogrammen dargestellt wird, oder wir sehen, dass die Figuren sprechen, aber bekommen aber keine Sprechblasen dazu geliefert, da aus der Szene selbst ersichtlich ist, was gesagt wird. Alles, was Powell da verwendet, sind Soundeffekte. Und das tut er mit einem Auge für Details, das sehr an Chris Wares Jimmy Corrigan erinnert: Da bekommen Handlungen Soundeffekte, die sonst in kaum einem Comic beachtet werden. Das Rascheln des Grases, durch das eine Figur geht. Das nervöse Aneinanderreiben von Füßen. All das funktioniert sehr gut: Die geringe Textmenge zwingt dazu, beim Lesen mir Zeit zu nehmen, um die Panels wirken zu lassen, die eingefangene Stimmung mitzunehmen, die Intentionen der Figuren über ihre Gestik, Mimik oder den Einsatz von Schatten zu entschlüsseln. In der Form ist Any Empire ein Musterbeispiel dafür, wie eine entzerrte Erzähltechnik möglichst effizient eingesetzt werden kann.

Auch ansonsten fand ich Any Empire visuell sehr erfrischend. Powells Figuren, die mich an Gary Trudeaus Doonesbury erinnern, haben eine starke Mimik. Die massiven Schwarz- und Weißflächen auf all seinen Seiten wirken in einigen Szenen fast erdrückend. Kindheitsszenen werden mit verwischten Panelgrenzen dargestellt, gegenwärtige Szenen haben solide Panelgrenzen, und gelegentlich überlappen diese Begrenzungen, zum Beispiel wenn sich Lee seiner Phantasie hingibt. Und egal, ob ein Kind im Kornfeld, ein Kriegsschauplatz in Afrika oder ein Maneuver in einer US-Kleinstadt, all das fängt Nate Powell gekonnt ein. Die Orte, an denen dieser Comic spielt, haben immer auch einen eigenen Charakter. In dieser Hinsicht ist Powell, dessen Swallow Me Whole ich nicht gelesen habe, für mich eine echte Offenbarung.

Wenn es aber an die Substanz von Any Empire geht, an das, was durch die grandiosen Visuals erzählt wird, dann hält sich meine Begeisterung doch in Grenzen. Powell betrachtet, wie sehr der Krieg schon das Leben von Kindern durchdringt. Lee liest G.I.-Joe-Comics, hat Kampfflugzeugposter in seinem Zimmer, spielt mit Spielzeugsoldaten und flüchtet sich immer wieder in Fantasieszenarien, in denen er G.I.-Joe-Abenteuer in seiner Umgebung durchlebt. Die Jungen in Powells Geschichte konsumieren gewaltlastige Serien wie das A-Team und Kriegsfilme wie Platoon, kleiden sich in Camouflage oder in T-Shirts von Metal-Bands, haben keine Probleme, an Granaten oder Wurfsterne zu kommen. Ihre Väter sind Militärs, wobei Lees Vater ihm klar machen möchte, dass der Krieg die Hölle ist, während Purdys Vater einen Männlichkeitskult zelebriert und Purdy selbst unter der Gewalt seines großen Bruders leidet. Gewalt ist – zumindest in einer verharmlosenden Form – fester Bestandteil ihres Lebens, und, so scheint Powell zu sagen, einer der Gründe, warum sie – stellvertretend für die ganze Gesellschaft – so massive Probleme mit sich selbst bekommen. Sogar ein Anti-Kriegsfilm ermuntert Lee, Krieg spielen zu wollen. Und die Gewalt erreicht selbst die, die keine gewalttätigen Medien konsumieren. Sarah liest Detektivgeschichten, liest ohnehin viel, ihre Mutter – wenn ich die Kleidung richtig deute – ist Krankenschwester, und dementsprechend erleben wir Sarah als fürsorgliches und einfühlsames Mädchen. Aber selbst sie wird durch die Gewalt in ihrer Umgebung vergiftet, selbst sie kann in einer gewaltfixierten Gesellschaft der Gewalt als Problemlösungsstrategie nicht entkommen.

Teilweise scheint Powell mir schlicht zu didaktisch: Oben links auf einer Seite liest Lee einen G.I.-Joe-Comic. Danach folgen Bilder aus Abu Ghuraib. Dann sehen wir den erwachsenen Lee, der eine Zeitung liest. Krieg ist kein opferloses Kinderspiel. Der Waffenladen, in dem die Kinder Granaten kaufen können, ist mit Nazi- und White-Power-Devotionalien geschmückt. An anderer Stelle sehen wir Purdy in einem dutzend verschiedener Uniformen in ein offenes Grab marschieren. Immer wieder wechselt Powell von einem Panel zum nächsten vom realen Krieg zum Kriegsspiel der Kinder: Die Gewaltkultur im amerikanischen Herzland und die Interventionen im Ausland sind untrennbar miteinander verbunden. Dass da draußen sind keine Monster, das sind Menschen wie wir, wie Lees Vater feststellt. Was mir aber als Erkenntnis aber alles zu dünn erscheint.

Vielleicht verpasse ich da schlichtweg etwas, gerade weil mich der zweite Teil öfter einfach nur verwirrt zurückließ, wenn er zu einer Collage aus Gegenwart, Vergangenheit, Traumsequenz, alternativer Geschichtsschreibung und purem Symbolismus wird. All das hat bei mir einfach nicht mehr geklickt. Die Einzelsequenzen sind grandios geschrieben und umgesetzt, aber das große Ganze wirkt auf mich nicht. Fast der gesamte zweite Teil der Geschichte lässt mich völlig kalt, so als ob Powell hier mehr gewollt habe, als er letztlich bieten kann. Vielleicht fehlt mir da auch die lebensweltliche Erfahrung des US-Mittelwestens, vielleicht müsste ich mehr über Powells Vita wissen, um hier autobiographische Erkenntnisse zu gewinnen. Aber am Ende bleibt bei mir einfach das Gefühl, dass das hier ein handwerklich hervorragender Comic mit sehr präzisen Figurenmomenten aber der nicht eben neuen Erkenntnis ist, dass Gewalt in unserer Gesellschaft (egal ob in den Medien oder den Familien) letztlich nur zu weiterer Gewalt führen wird. Und das ist mir dann doch zu wenig.

![]()

***

FRISCH: Natürlich ist das Absicht, Wederhake, wir entwickeln uns ja weiter. Fürs nächste Mal stehen Mailers Armies of the Night und Roths Ghost Writer auf dem Programm, bevor wir dann über Krieg und Frieden und die Iliad den Bogen zurück zu Tardi, Shanower und Kirby schlagen. Bereite dich bitte entsprechend vor, es böte sich ja vielleicht an, auch mal etwas in die Tiefe zu gehen.

Aber eins nach dem andern. Nate Powell aus Little Rock, Arkansas. Any Empire.

Vom Konzept her hat Powell mich gleich an der Angel. In dem – wie du sagst – vorrangig thematisch strukturierten Comic geht es darum, wie der Krieg Menschen schon von Kindesbeinen an fasziniert – nicht etwa der Kampf ums nackte Überleben oder das Ringen für eine gerechte Sache, nein: der Krieg, und zwar je oller, desto doller. Klar wissen wir, dass Krieg schlimm ist, Leben vernichtet und nicht nur physisch tiefe Narben hinterlässt. Wir wissen das. Wissen wir das? Wir haben es ja zum Glück noch nicht erfahren müssen. Wir glauben jedenfalls, es zu wissen. Und trotzdem spielen wir Krieg, ob im Wald, mit Spielzeug oder vorm Fernseher, schauen uns entsprechende Filme zur Unterhaltung an und können nicht abstreiten, dass Krieg und Zerstörung auch einen gewissen, gar nicht unerheblichen Reiz auf uns ausüben. Gleich die erste Seite des Comics, die Zeichnung einer brutal erschlagenen Schildkröte, bringt die Perversion dieses Reizes auf den Punkt.

Auch Powells Figuren erliegen dieser Anziehungskraft, einige von ihnen mehr als andere. Dass er sie dafür nicht verurteilt oder das zum Anlass nimmt, den Zeigefinger zu heben, ist eine gute Basis für sein Unterfangen, der Faszination des Krieges auf den Grund gehen zu wollen. Powell will verstehen, nicht verurteilen. Das erzählerische Stilmittel, dessen er sich dazu bedient, ist die Vermischung von Realität und Fiktion. Die Fantasie der Figuren, was Kriegsführung angeht, hält immer wieder Einzug in ihre Wirklichkeit: Winzige Spielzeugpanzer rollen über den Rasen hinterm Haus vorbei am Holzkohlegrill, ein Mini-Cyborg kämpft sich die Stufen einer Schultribüne hinauf, ein Getreidefeld mutiert zur grünen Hölle samt einer Truppe abgekämpfter US-Marines.

Im hinteren Teil des Buchs gerät der Mix immer abstruser und schwerer zu trennen, und spätestens da wird überdeutlich, woran Any Empire krankt: Powells Geschichte mag thematisch ansprechend sein, er geht aber viel zu fahrlässig mit der Authentizität seiner Protagonisten Lee, Sarah und Purdy und ihrer Welt um.

An konkreten Verweisen mangelt es nicht: G.I. Joe, The A-Team und Platoon, später dann ein Metallica-Shirt mit einem Pushead-Motiv (eine Szene erinnert an die Kriegsthematik aus „One“ beziehungsweise dem dazugehörigen Video, welches wiederum den Kriegsfilm Johnny Got His Gun von 1971 zitiert, in dem ein junger US-Soldat seine Stimme, Augenlicht, Gehör und sämtliche Gliedmaßen verliert und nur noch über Morsecode kommunizieren kann), „Ice Ice Baby“ und Anthrax‘ Among the Living – wir bewegen uns also etwa im Zeitraum 1986 bis 1991 im ersten Abschnitt der Geschichte. Die Darstellung der Figuren und die Anspielung auf den Abu-Ghraib-Skandal lassen vermuten, dass einige spätere Szenen um 2004 stattfinden, also zur Zeit nach der zweiten Irak-Invasion. Auch der verstörende postapokalyptische Hanna-Barbera-Trickfilm Good Will to Men von 1955, in dem sich die Menschheit selbst ausgelöscht und einer emsigen Mäusezivilisation Platz gemacht hat, wird ausgiebig zitiert. (Powell verweist eigentlich auf Hugh Harmans Peace on Earth von 1939, die nicht minder gruselige Vorlage für das spätere Hanna-Barbera-Remake, aber dort sind Eichhörnchen die Nutznießer des Weltuntergangs, nicht die von Powell gezeichneten Mäuse.)

Thematisch funktioniert dieser Strudel an Zitaten prächtig, denn er zeigt auf, wie Krieg über Generationen hinweg in der Populärkultur aufgegriffen und mythologisiert wird, um so wiederum künftige Kriege und die Art, wie sie geführt werden, zu beeinflussen. Der Krieg der Väter der jungen Protagonisten von Any Empire hat Ende der 1980er längst Einzug in dieses sich stetig aus neuen Wechselwirkungen zwischen Fakten und Fiktion speisende populärkulturelle Verständnis von „Krieg“ gehalten. Die Kriegswahrnehmung der Vietnam-Generation hat die Entwicklungen der G.I.-Joe-Figuren mitgeprägt – da ist es nur konsequent, wenn die kommende Golfkrieg-Generation, zu der auch Purdy gehört, in Lees kindlicher Vorstellung als eine Art Quasi-Cyborg auftritt, der als G.I.-Joe-Actionfigur nicht aus der Rolle gefallen wäre.

Mit dieser Wechselbeziehung spielt Powell virtuos. Es geht dabei nicht um die Erkenntnis, dass „die anderen“ keine Monster sind oder dass Gewalt Gewalt auslöst. Der Zweck von Powells Grenzverwischung zwischen Wirklichkeit und Fantasie besteht eher darin, genau aufzudröseln, wie der Krieg auch in Friedenszeiten von den Fronten der Vergangenheit in die Gesellschaft hineinsickert, dort die Einstellung nachwachsender Generationen zu Krieg und Gewalt nachhaltig beeinflusst und sich so darauf auswirkt, ob und wie die Kriege der Zukunft geführt werden.

Die Methode erinnert an Grant Morrisons und Sean G. Murphys Joe the Barbarian, ebenfalls von 2011. Es geht dort um den kleinen Joe, der an Diabetes leidet, eines Abends allein zu Hause vergisst, sich seine Insulinspritze zu setzen und daraufhin um sein Leben kämpfen muss. Joe fängt an zu halluzinieren – das Haus, sein Zimmer und seine Spielsachen (auch hier sind die G.I. Joes mit von der Partie) werden für ihn zu einer abenteuerlichen Fantasiewelt voller Gefahren, Gefährten und dämonischer Gegenspieler. Morrison und Murphy sehen sich dabei mit dem gleichen Fallstrick konfrontiert wie Powell: Wenn in deiner Geschichte die Welt aus den Fugen gerät und sich für die Figuren Wirklichkeit und Einbildung vermischen, dann besteht das große Risiko, dass die Regeln der Story, die für den Leser wichtig sind, unterminiert werden.

Anders gesagt: Wenn in einer Geschichte ohne weiteres alles möglich wird, ohne dass das Publikum es noch nachvollziehen kann, dann zählt nichts mehr, und grenzenlose Fantasie wird zum Deckmantel für einen schlampigen Umgang mit der Plausibilität und Authentizität der Geschichte. Wenn es mich bewegen soll, dass etwas auf den Kopf gestellt wird, dann muss ich ja erstmal wissen, wo überhaupt oben und unten ist.

In Joe the Barbarian umgehen Morrison und Murphy diese Gefahr dadurch, dass sie erstens einen konkreten, unmissverständlichen Grund für Joes Halluzinationen etablieren (seine Diabetes) und zweitens penibelst darauf achten, dem Leser jeden relevanten Winkel des Hauses bis ins kleinste Detail zu zeigen. Das ist kein Zufall und keine nette Fleißarbeit des Zeichners, sondern schlicht die Voraussetzung dafür, dass der Leser nicht die Orientierung verliert, wenn die Badewanne sich in einen reißenden Fluss verwandelt und die Treppe zu einer waghalsigen, sich über dreißig Seiten erstreckenden Kletteretappe wird.

In Any Empire fehlt all das. So ausgeklügelt Powells thematisches Konstrukt ist, so undefiniert sind seine Figuren und ihre Welt. Seite um Seite verliert man als Leser den Boden unter den Füßen, und am Ende – oder was sich dafür ausgibt – bleibt man orientierungslos zurück. Was soll das, wenn Purdy zum Cyborg wird und inklusive Verband um den Kopf in einer amerikanischen Kleinstadt einrollt? Soll das ein Manöver sein? Wie ist es zu verstehen, wenn die drei mit bloßen Händen den Panzer wegschieben? Eine Halluzination? Haben sie was gekifft? Was bedeutet die Szene konkret? Man erfährt es nicht. Die Figuren sind keine Hilfe, denn sie verhalten sich alle, als wären sie geistesgestört. Wieso ist Sarah noch als junge Erwachsene von den toten Schildkröten besessen? Wieso nimmt niemand Notiz von den sich häufenden Merkwürdigkeiten?

Thematisch ist klar, wie solche Szenen einzuordnen sind, aber zum Entwickeln einer emotionalen Reaktion reicht das nicht. Powell versäumt es, seine Geschichte mit authentischen Figuren und Orten zu füllen. Wenn die Kriegsfantasien diese papierdünne Welt übermannen, fehlt mir der Kontext, das entsprechend befremdlich zu finden.

Nate Powell heißt mit zweitem Vornamen übrigens „Lee“, sein Vater war beim Militär, und der fiktive Ort Wormwood – wo sich auch Swallow Me Whole abspielt – basiert auf seiner Geburtsstadt Little Rock. Any Empire hat also durchaus autobiographische Züge. Vielleicht ist das eine Erklärung (wenn auch keine Entschuldigung) dafür, wieso Figuren und Umgebung nicht besser definiert werden. Man übersieht das als Erzähler leicht, wenn man die Welt, in der man seine Geschichte ansiedelt, selbst schon genau kennt.

Mir gefällt Any Empire, nicht zuletzt auch wegen der von dir angesprochenen Bildsprache. Ein inspiriertes, ambitioniertes und graphisch ansprechendes Experiment mit gelungenen Einzelszenen und einer im Kern faszinierenden Idee bleibt der Comic allemal, auch wenn die Geschichte letztlich nie so richtig greifbar wird.

![]()

Any Empire

von Nate Powell

Top Shelf Productions, 2011

Hardcover, 282 Seiten, schwarzweiß, englisch, 19,95 USD

ISBN: 978-1-60309-077-3

***

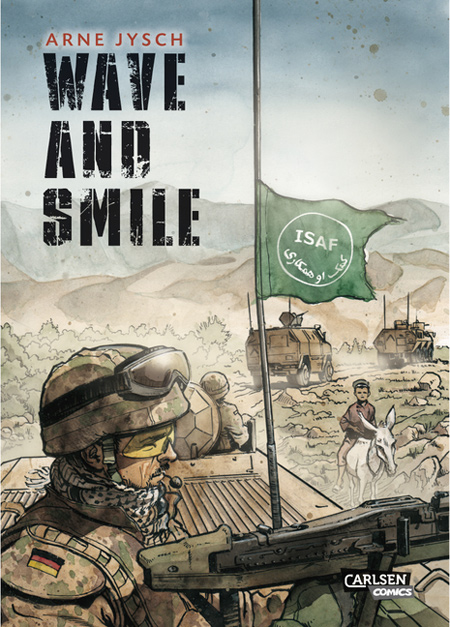

FRISCH: Unser Themenabend „Krach, bumm, zack! Fakten, Fiktion und Schildkröten im westlichen Kriegscomic“ geht weiter mit Wave and Smile, einem strammen ISAF-Actionreißer von Arne Jysch und Friends. (Die Schildkröte heißt hier „Rambo“, nimmt eine Nebenrolle ein und wird kurzerhand ausgesetzt, als ihr Herrchen verschütt geht. So it goes.)

Wo Powell zu verschwurbelt und unkonkret ist, bietet Jysch einen zähen Brei aus Klischees, Stammtischparolen, pseudokritischer Gefälligkeit und haarsträubenden Abstrusitäten, wie man ihn sonst nur in schlechten Hollywoodfilmen vorgesetzt bekommt. Der Comic dreht sich um Chris Menger, einen fiktiven deutschen Hauptmann in Afghanistan, der stellvertretend als Prügelknabe für gefühlt alles herhalten muss, wovon man im Zusammenhang mit dem Krieg gegen arabische Extremisten schon mal irgendwann gehört hat: Hinterhalte, Raketenbeschuss, Sprengfallen, tote und entführte Kameraden, plötzliche amerikanische Drohnenangriffe ohne Rücksicht auf Kollateralschäden, Haft ohne Anwalt in einem US-Geheimgefängnis, Frau weg, Entfremdung vom Alltagsleben inklusive Gewaltausbrüchen, posttraumatischer Stress – und so weiter und so fort. Fehlt eigentlich nur der Tripper.

Was genau Jysch mit dem Buch sagen will, bleibt unklar, denn er weiß nichts zu berichten, was man als durchschnittlich informierter Staatsbürger nicht schon in der Zeitung überflogen hätte. Das überrascht einerseits nicht, denn Jysch war selbst offenbar nie in der Nähe eines Bundeswehreinsatzes, geschweige denn in Afghanistan. (Er dankt aber fettgedruckt dem „Pressezentrum des Einsatzführungskommandos“ und dem „Presse- und Informationsstab des Bundesministeriums der Verteidigung“.) Andererseits muss man kein Wüstenfuchs sein, um einen guten ISAF-Comic zu machen, sondern kann auch aus einer Recherche – wie Jysch sie angeblich unternommen hat, von der man der Geschichte aber wenig anmerkt – interessante, dramaturgisch dienliche Details zu Tage fördern, die der Leser noch nicht von Claus Kleber und Gundula Gause gehört hat. Und selbst, wenn nicht, bliebe – vor allem in einer fiktiven Erzählung – ja immerhin noch die Figurenebene, auf der man etwas zu sagen oder zu entdecken haben könnte, das sich nicht in Binsenweisheiten und Plattitüden erschöpft. Aber wo so viele högschd authentische Schicksalsschläge und Wendungen abgearbeitet werden wollen, da bleibt keine Zeit für tiefschürfende Charakterstudien. Jeder Degeto-Zweiteiler mit Veronica Ferres in der Hauptrolle kann in Punkto Charakterisierung mehr.

Die Sprechblasen in Wave and Smile enthalten Sätze wie „Nach Hause? Momentan fühle ich mich hier mehr zu Hause als sonst irgendwo. Die Jungs brauchen mich gerade wirklich“, oder „Dass wir bei 40 Grad im Sand hocken, gegen die ‚Schmutzfüße‘, konnte ja bis 2001 noch keiner ahnen“, oder „I never saw ISAF soldiers fighting as bravely as you did“, oder „Solange es keine Beweise für Marcos Tod gibt, gehe ich davon aus, dass er noch lebt“, oder – Achtung, erster Satz überhaupt – „Unglaublich grün dieser Sommer … nicht wie 2006.“

So reden sie, Wederhake, die Menschen im Krieg.

Das Warten auf Verstärkung nach einem Überfall, Treffen mit verbündeten Afghanen oder Undercover-Gespräche mit den Taliban werden für ausgiebige Diskussionen der politischen Lage genutzt, die vermuten lassen, dass sich in Afghanistan überdurchschnittlich viele Sozialpädagogik-Studenten aufhalten. Eine Journalistin, von der man anfangs noch hofft, sie könnte als klassische Einstiegsfigur vielleicht eine interessante Perspektive bieten, entpuppt sich schnell als dusselige Damsel in distress, die die zackigen Kameraden durch ihre dusselige Dusseligkeit in Schwierigkeiten bringt, in Deckung gebracht und gerettet werden muss, wenn es bumst, und am Ende selber gebumst wird.

(Oder sagt man beim Bund „eingebettet“? Jyschs högschd fachmännisches, högschd authentisches neunzeiliges Glossar hilft da leider nicht weiter, und ich war ja ein vaterlandsvergessener Zivi. Bei uns ist jedenfalls gebumst worden.)

Auf der Seitenebene wird das alles weitgehend erfolgreich kommuniziert, auch wenn bisweilen lustige Entscheidungen gefallen sind. So traut man dem Leser einerseits zwar zu, ein ausgedehntes politisches Gespräch auf Englisch verfolgen zu können, andererseits aber werden arabische Dialoge, die in einer komischen Schriftart (kennt man ja von den Arabern), ansonsten aber auf Deutsch zu lesen sind, zur Sicherheit noch einmal von anderen, deutsch redenden Figuren in die reguläre Schriftart „übersetzt“. Die Macher von Wave and Smile scheinen die spannende Auffassung zu vertreten, dass ihre Leser zwar fremde Sprachen lesen und verstehen können, aber keine komischen Schriftarten.

Man kann Jysch immerhin einen gewissen, wenn auch nicht übermäßigen Grad an Kompetenz darin bescheinigen, wie er seine Nummernrevue aus lauwarmen Hollywood-Versatzstücken, pappiger Kriegsromantik und wiedergekäutem Allgemeinwissen mit stereotypen, plump didaktisch gesteuerten Sprechrobotern bevölkert und daraus einen – zumindest im mechanischen Sinn – funktionierenden Action-Plot strickt. So erweckt er über weite Strecken erfolgreich den Eindruck, zu dem Thema bliebe nichts mehr von Belang zu sagen, und unterm Strich kommt dabei ungefähr die Art Mythenbildung raus, die Nate Powell in Any Empire thematisiert. „I never saw ISAF soldiers fighting as bravely as you did“ – die ISAF als demokratisch gebremste Papiertiger, wahrer Krieg als Chance für Tapferkeit und Heldentum. Von da zur „im Felde unbesiegten“ Armee ist es nicht mehr so weit. Prost Mahlzeit und besten Dank auch, Arne Jysch.

Der Comic sollte ursprünglich kein Comic, sondern ein Film werden, Jysch zeichnet eigentlich Storyboards. Leider hat die für hintergründigen Feminismus und differenzierte Geschichtsdarstellungen bekannte Degeto wohl gerade extrem lange Vorlaufzeiten. Aber Gott sei Dank war ja der Carlsen-Verlag zur Stelle.

Ganz objektiv betrachtet, ist Wave and Smile ein relativ schweres und an den Ecken ziemlich spitzes Buch. Wenn man es entschlossen genug von sich stößt, stehen die Chancen nicht schlecht, dass es irgendwo eine Delle hinterlässt.

![]()

***

WEDERHAKE: Die „Iliad„, mein lieber Frisch, heißt im deutschen Original „Ilias„, du anglophiler Sophist. Und auch deine Lobhudelei für Wave and Smile muss ich leider an mehreren Stellen unterlaufen. Was schon beim dem Dellen-Part losgeht, denn die Kopie, die mir der Onlinegroßhandel meines Vertrauens zukommen ließ, beweist, dass im Falle eines Falles das Gegenteil der Fall ist: Nicht der Comic hat irgendwo eine Delle hinterlassen, sondern irgendwo hat den Comic ganz derbe verdellt. Und damit meine ich jetzt alleine das haptische Erlebnis, zur inhaltlichen Verdellung komme ich erst noch.

Als persönlichen Maßstab in Sachen „Opa, wie war das eigentlich im Krieg?“ nehme ich sehr gerne Generation Kill von Evan Wright. Da ich nach meiner T-2-Musterung ja selbst auch amtlich eingetragener Kriegsdienstverweigerer wurde, muss ich da ja Fremderfahrungen nach willkürlichen Maßstäben (u.a. Berichte meiner Altersgefährten, die ihren Wehrdienst abgeleistet haben, und YouTube-Videos zum Thema „Gasmaskensaufen“) entscheiden, welche Beschreibung von Soldatenverhalten mir glaubhaft erscheint. Womit ich mich gar nicht so sehr von Arne Jysch zu unterscheiden scheine. Jedenfalls, Evan Wrights ziemlich wertneutrale Darstellung vom Irakkrieg als Oberstufenfahrt mit scharfer Munition erschien mir durchaus realistisch. Jyschs charakterneutrale Darstellung der ISAF-Soldaten in Afghanistan als eigenschaftslose Pappkameraden (mit der Ausnahme ihres Hauptmanns, der einen Abendkurs an der „Sergeant-Rock-Schule der gekonnten Befehlsverweigerung im Interesse seiner Jungs“ belegt hat) erscheint mir hingegen einem drittklassigen Film der Marke Delta Force oder Missing in Action entnommen.

Ich begebe mich wieder in gefährliches Fahrwasser, dadurch dass ich eine Autorenintention zu interpretieren versuche, aber – anders als dir – schien mir ziemlich klar zu sein, was die Botschaft von Jysch ist. Respektive, die drei Botschaften, die ich aus diesem Comic mitgenommen habe. Gut, die Symbolik auf der Karte, die den Comic eröffnet, wird nicht gewünscht sein, aber mein erster Gedanke war, dass die Karte mit den Lagern Mazar-e Sharif, Kunduz und Faizabad auch mit den Lagern Aquarium, Babaorum, Laudanum und Kleinbonum funktioniert hätte. Gleich das erste Panel ist aber dann bedeutungsschwanger bis zum Anschlag: Da sitzen Afghanen, zeigen auf einen ISAF-Konvoi, und neben ihnen verrottet das Wrack eines T-72 Panzers der Sowjets aus deren Afghanistandebakel aus den Achtzigern. Das mit John Rambo und James Bond. Verstehste, Frisch? Geschichte wiederholt sich. Afghanistan kennt keine Gewinner. Das wird dir auch in den Dialogen von allen Seiten immer wieder um die Ohren gedroschen. Ich war sogar ein wenig enttäuscht, dass dieser Comic nicht Fontanes „Das Trauerspiel von Afghanistan“ als Epigramm verwendet.

Das zentralere Thema ist aber der Umgang, den wir Deutschen mit unseren Männern und Frauen in Afghanistan haben. Und da bekommt der Comic ein Geschmäckle, das sich auch mit ganz viel Maggi nicht mehr überdecken lässt. Das Bundeswehrsponsoring fand ich sogar ganz interessant, denn es ist nicht so, als wenn die Bundeswehr als Ganzes hier sonderlich gut wegkäme, das tut sie nämlich nicht. Jysch stellt die Bundeswehr als Schoßhund der US-Amerikaner dar und gleich das erste Zusammentreffen zwischen unserem Protagonisten, Hauptmann Menger, und seinem Vorgesetzten, zeigt die falsche Prioritätensetzung der Schreibtischtäter. Denen ist ein abmontiertes MG wichtiger als der Tod dreier Soldaten. Was Menger natürlich wütend macht, weshalb er seinem Vorgesetzten auch sagt, er soll sich am Ort des Hinterhalts auch die Blutlachen zeigen lassen, „die unsere Toten und Verwundeten hinterlassen haben“. So ist er, der Menger.

Jysch führt hier den Spagat auf, die Bundeswehr in Afghanistan kritisch zu betrachten und gleichzeitig einen völlig unkritischen Lobgesang auf den männlichen Soldaten-Heros abzufeiern. Der wird nämlich, wie uns ebenfalls immer und immer wieder mantraartig eingebläut wird, von allen Seiten gefesselt, geknebelt und vom Erreichen seiner Möglichkeiten abgehalten. „Das ist ein Scheiß-Krieg hier“, stellt Menger ganz am Anfang fest und darf dann im Folgenden zusammen mit seinen Männern ausgiebig darüber lamentieren, dass sich die Politiker weigern, den Hund von der Kette zu lassen und das ganze Krieg zu nennen. Man sollte, so die Kernaussage, endlich „Krieg“ sagen und nicht wegen allen paar getöteten Kindern und Zivilisten eine Debatte über den Abzug aus Afghanistan führen. Und auch die Afghanen, Briten und Amerikaner machen sich über die deutsche Einstellung lustig, sich die Hände nicht schmutzig machen zu wollen.

Das wäre sogar ein Hebelpunkt, um aus dem Comic etwas Interessantes zu machen, etwas, das zur Debatte anregt. Das, was Powell nicht ganz gelingt, er aber zumindest versucht. Führen wir Krieg oder nicht? Wenn wir Krieg führen, müssen wir uns endlich der Wahrheit stellen oder nicht? Bis wohin gehen wir im Krieg? Alles oder Nichts? Da ließe sich ganz gewiss eine gute, unbequeme Geschichte draus stricken. Stattdessen bekommen wir als dramatisches Highlight des Comics eine Diskussion zwischen Hauptmann Deutschland und einem Taliban, in dem der Taliban die Deutschen als „feige“ bezeichnet, weil sie nicht den Mumm haben, Zivilisten zu bombardieren, worauf der Hauptmann antworten darf, dass die deutschen Soldaten nicht feige sind, sondern halt nur die Mehrheit der Deutschen gegen den Krieg ist, was ihre Handlungsmöglichkeiten einschränkt.

Der Protagonist rechtfertigt sich für die zu laxe deutsche Militärpolik gegenüber den Taliban. Das hätten Monty Python nicht besser schreiben können.

Und um zu belegen, zu was die deutschen Soldaten fähig wären, würde man sie einfach mal lassen, gibt es eine eher hüftsteife Actionsequenz in der Mitte, inklusive heroischer Selbstaufgabe eines angeschossenen Soldaten. Der DIN-genormte Kriegsfilm-Standard halt. Und anschließend darf dann ein Warlord ganz erstaunt das von dir schon angeführte „I never saw ISAF soldiers fighting as bravely as you did“ raunen. Denn wehe, wenn sie losgelassen …

Aber, wie gesagt, die fiesen Zivilisten in Deutschland und ihre politischen Handlanger. Exakt einen Zivilisten stellt Jysch übrigens in seinem Comic auch dar, der so klischeelinks ist, dass ich kurz nachgucken musste, ob nicht Henryk M. Broder oder Jan Fleischhauer einen Credit als Co-Writer bekommen haben. (Disclaimer: Haben sie nicht.) Denn dem Zivilisten fällt eine Münze runter, und als Menger sie ihm geben will, lehnt der Zivilist ab mit den Worten: „Nein, ich nehme nichts aus Mörderhänden.“ Nur um dann nachzulegen, dass die Bundeswehrsoldaten dafür bezahlt werden, Kinder zu bombardieren und er kein Mitleid hat, „wenn einer von euch draufgeht“. So ist er halt, der vaterlandslose Geselle. Und Menger darf dann lamentieren, dass er längst die Hoffnung aufgegeben hat, dass er und seine Jungs mal Respekt dafür bekommen, dass sie den Kopf hinhalten, aber wenigstens das Maul könnten die Idioten doch mal halten. Und die deutsche Presse stellt, wie an anderer Stelle beklagt, Soldaten als böse Söldner dar. Und passend dazu treffen sich die Taliban mit Hauptmann Deutschland erst, nachdem er sich als Journalist einer linksradikalen Berliner Zeitung ausgibt. Ach Gottchen …

Auch da steckt übrigens etwas drin, das durchaus zu spannenden und herausfordernden Einsichten führen könnte. Aber nicht, wenn ein Klischeepazifist den Hintern versohlt bekommt, weil er Klischees versprüht. Mehr als zwei Dimensionen bekommt Jysch weder in Figuren noch in Handlung auf die Reihe. Stattdessen wird über Kameradschaft schwadroniert, die tiefer geht als Freundschaft, die Amerikaner geben sich als stumpfe, schießwütige, luftkriegende Cowboys ohne Rücksicht auf Menschenleben und Verbündete, und an anderer Stelle darf die Al-Quaida die feige Art der US-Kriegsführung beklagen, während die Sowjets wenigstens noch Mann gegen Mann kämpften. Früher war eben alles besser, auch der Krieg.

Die Seltsamkeit der Typographie und der unübersetzten Seiten hast du ja schon erwähnt. Zeichnerisch sind die in Wasserfarben kolorierten Landschaften und die Darstellung der technischen Gerätschaften gelungen, Actionsequenzen und Mimik sind hingegen Jyschs Forte nicht. Und die Dialoge wirken unglaublich gestelzt, was aber auch daran liegt, dass die Soldaten alle so austauschbar sind und die Figur der Photojournalistin, die in jeder Hinsicht als „kess“ beschrieben werden sollte, eigentlich kaum eine andere Aufgabe hat, als den Soldaten einen Grund zum Monologisieren und Infodump-abladen zu liefern.

Mit dem Afghanistan-Mandat hat Arne Jysch ein hochspannendes, gesellschaftlich kontrovers diskutiertes und tagesaktuelles Thema genommen, welches das deutsche Selbstbild seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs massiv in Frage stellt, möglicherweise unseren vorletzten Bundespräsidenten zum Rückzug bewegt hat, und das, bei einer ehrlichen und tiefergehenden Betrachtung, auf allen Seiten der Diskussion zu unangenehmen Erkenntnissen und wichtigen Einblicken führen könnte. Und dann hat er daraus ein drittklassiges Soldatengebrunfte gemacht, mit oberflächlich eingestreuten Problemsituationen und all den Szenen, die in anderen Kriegsfilmen auch schon funktioniert haben.

Das ergibt unterm Strich billige, pathos-beladene Propaganda für mehr Sparta in der Bundesrepublik, die ich in Comicform nicht einmal im selben Satz mit echten Comic-Journalisten wie. Joe Sacco nennen will.

![]()

Wave and Smile

von Arne Jysch, Rainer Jysch, Susanne Kälberer, Mario Anger und Minou Zaribaf

Carsen Verlag, 2012

Hardcover, 190 Seiten, farbig, 24,90 Euro

ISBN: 978-3-551-73053-4

Abbildungen: © Nate Powell und Carlsen Verlag

Pingback: Der nasse Fisch |