Christoph Niemann wurde 1970 geboren. Er studierte Bildende Künste an der Stuttgarter Akademie. 1997 zog er nach New York City und arbeitete dort als Illustrator, Designer und Autor. Seine Illustrationen erschienen unter anderem auf der Titelseite des New Yorker, in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und im Magazin der Süddeutschen Zeitung. Für die New York Times macht er die regelmäßige Kolumne „Abstract City“, zunächst als Blog und inzwischen als gedruckte Kolumne. Darin erzählt er mit einer großen Vielfalt an grafischen Mitteln originelle Bildgeschichten. Seit 2008 lebt Christoph Niemann mit seiner Familie in Berlin. Zu seiner frischesten Auszeichnung gehört der Sondermann-Preis für komische Kunst 2012. Stefan Svik sprach am Telefon mit Christoph Niemann über die Stadt, die niemals schläft, über Kaffeeflecken als Kunstwerke und die Unterschiede zwischen den USA und Deutschland.

Comicgate: Hallo Christoph! Ich hatte Dich in Frankfurt nach der Preisverleihung für den Sondermann 2012 ganz knapp verpasst. Also nachträglich: Herzlichen Glückwunsch zum Sondermann für komische Kunst, den Du für Dein Buch Abstract City gewonnen hast! Wie fühltest Du Dich auf der Buchmesse zwischen Graphic Novels, Comics und Kinderbüchern?

Comicgate: Hallo Christoph! Ich hatte Dich in Frankfurt nach der Preisverleihung für den Sondermann 2012 ganz knapp verpasst. Also nachträglich: Herzlichen Glückwunsch zum Sondermann für komische Kunst, den Du für Dein Buch Abstract City gewonnen hast! Wie fühltest Du Dich auf der Buchmesse zwischen Graphic Novels, Comics und Kinderbüchern?

Christoph Niemann: Es hat sehr viel Spaß gemacht in Frankfurt. Ich war vorher erst ein Mal dort gewesen und ist schon länger her, das war direkt nach meinem Studium. Danach war ich 15 Jahre nicht mehr auf der Messe. Es war prima. Ich fühle mich da in all den Welten ein Stück weit daheim. Im Endeffekt geht es dabei, für mich, um visuelles Geschichtenerzählen. Das kann mal in einem Bild passieren, mal in 50 Bildern oder auch auf 250 Seiten. Das ist dann eher eine Frage der Schattierungen und nicht die eines ganz verschiedenen Wesens.

Komische Kunst – passt das für Dich, wie wichtig ist Humor für Dich?

Auf eine Art kann man es sich mit dem Humor leicht machen. Weil beim Humor kann ich immer relativ genau sehen, ob er funktioniert oder nicht. Es gibt zumindest einen Gradmesser. Wenn ich eine ganz tragische oder eine sehr nachdenkliche Geschichte erzähle, dann ist, wenn ich es etwa jemandem zeige, ein Stirnrunzeln schwieriger einzuordnen. Eventuell hat es der andere dann verstanden. Beim Humor geht es immer darum: Blickt es der Leser, hat er die Pointe verstanden? Und daher ist vielleicht auch sogenannte Komische Kunst immer ein Zeichen für eine gewisse Unsicherheit des Erzählenden. Mir ist es sehr wichtig, die Verbindung mit dem Leser herzustellen. Beim Humor habe ich diese Ebene, bei der ich sehe, ob es beim Leser ankommt.

Hast Du Vorbilder in Sachen Humor?

Hast Du Vorbilder in Sachen Humor?

Es gibt sehr viele Leute, die ich sehr schätze. Direkte Vorbilder kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe sehr, sehr viel MAD Magazine gelesen. Ich habe Asterix gelesen. Unseren Kindern lese ich gerade sehr viel Astrid Lindgren vor. Die kannte ich als Kind natürlich auch, aber diese Subtilität in ihrem Humor ist schon beeindruckend! Ich merke jetzt erst, wie gut die geschrieben sind. Früher habe ich das einfach so hingenommen. Da gefiel mir das einfach nur gut. Jetzt bemerke ich, wie gut das geschrieben ist, wie mit Tempo gespielt und dadurch Humor erzeugt wird.

Wie wichtig ist Dir das Thema Comics, liest Du heute noch Comics?

Ich weiß nicht, ob es den Laden in Stuttgart noch gibt, aber damals war „Heinzelmännchen“ ein ganz wichtiger Laden für mich. Wobei ich sagen muss, dass ich Asterix gelesen und mir ab und an Comics gekauft habe, aber eigentlich immer nur wegen des Visuellen. Den erzählerischen Aspekt von Comics habe ich nie so richtig verstanden oder mich dazu hingezogen gefühlt. Das änderte sich auch nicht, als dann diese neuen Batman-Comics erschienen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Künstler hieß. Da wurde die Panel-Struktur aufgebrochen. Da ging es dann ganz weit weg vom klassischen Tuschestrich. Es ging in Richtung ganz wilde, experimentelle Aquarelle. Das fand ich unglaublich faszinierend, aber immer nur was die Zeichnungen anbelangte. Ich habe erst sehr viel später, durch die Amerikaner, einen Blick auf den erzählerischen Aspekt der Comics bekommen. Chris Ware ist da ein absoluter Held. Manchmal sehr schwer zu verdauen. Ich habe sein erstes großes Werk Jimmy Corrigan gelesen und gemerkt, dass es mir schwer fiel, das in einem Stück zu lesen, weil es nur deprimierend ist. Aber grandios erzählt und vor allem unglaublich gezeichnet! Dafür habe ich schon eine Affinität. Dennoch lese ich viel mehr Bücher als Comics.

Also interessieren Dich Comics nach wie vor hauptsächlich visuell?

Es gibt bestimmt gute Sachen und es liegt wahrscheinlich daran, dass ich nicht genug suche. Außer dem, zugegeben sehr düsteren, Chris Ware fällt mir spontan niemand ein.

Wie kam es dazu, dass Du nach New York gezogen bist?

Ich komme aus der Stuttgarter Gegend, dort habe ich auch studiert. Die Kunstakademie an der ich war, fand ich toll. Es gab nichts, worüber ich mich beschweren konnte. Was mir aber doch fehlte und mir wichtig war, auch um das Nest zu verlassen und erwachsen zu werden: mal aus meinem Ort herauszukommen. Manchmal denke ich, je weiter, desto besser. Unabhängig davon, woher man kommt. Während des Studiums merkte ich, dass ich wegwollte. Ich hab dann ein Praktikum in New York gemacht, das bedeutete weniger Verwaltungsaufwand als ein Auslandssemester. Zwei Monate ans Telefon gehen und Bleistifte sortieren schien mir eine gute Gelegenheit zu sein. Nach dem Studium habe ich mir dann gesagt: Die Stadt gefällt mir, die Illustrationen dort gefallen mir. Wie im New Yorker und in der New York Times mit Bildern gearbeitet wurde, hat mir extrem gut gefallen, auch die Bildung der Leser und wie sie dann auf diese Illustrationen ansprangen. Gezeichnete Bilder sind dort absoluter Teil der Medienkultur. Das hat mich fasziniert. Ich wollte daran teilhaben oder es zumindest mal selbst probiert haben. Ich hatte mir dann ein Jahr vorgenommen, um mich in New York auszuprobieren. Daraus wurden dann 12 Jahre.

Aus Frank Sinatras New-York-Hymne haben wir gelernt „If you can make it there, you can make it everywhere“, also, wer es in New York schafft, kann überall erfolgreich sein. Nun sieht das reale Leben in den USA wahrscheinlich anders aus als die Vorstellung von New York, oder? Wie bekamst Du den Job beim New Yorker? War Dein Weg sehr hart und steinig?

Das mit dem Arbeiten hat verblüffend schnell funktioniert. Ich bekam relativ schnell einen Job. Es gibt dort viele Art Directors, die immer sehr interessiert an Neuem sind. Da hatte ich manchmal das Gefühl, dass die Türen dort schneller aufgingen als in Deutschland. Auch zählen dort Alter und Erfahrung nicht so viel. Was wirklich zählt, ist das, was in der Mappe drin ist, also die aktuellen Arbeitsproben. Dadurch kommt man gut an einen neuen Job. Und ein Job erleichtert alles andere, etwa die Wohnungssuche. Das war zum Teil schon abstrus. Mit Mitte 20 hatte ich da zum Glück eine sehr hohe Schmerzgrenze. Da hielt ich dann eben durch. Inzwischen weiß ich nicht, ob ich so etwas noch mal mitmachen würde.

Spielte Deine Herkunft als Deutscher eine Rolle in New York? Oder zählt nur die Leistung, egal woher man kommt?

Prinzipiell ist es egal, woher man kommt. Allerdings hat eine deutsche Grafikdesign-Ausbildung einen sehr guten Ruf. Und es hatte bestimmt auch einen Exotenfaktor. Wenn ich etwa Briefe aus Europa geschickt habe, mit denen ich mich extra um einen Job in New York beworben habe, dürfte das sicher nicht geschadet haben, nehme ich an.

Viele Deutsche haben wahrscheinlich ein sehr stark von Filmen und Serien geprägtes Bild von New York, etwa von Woody Allen oder Mad Men. Ist das weit weg von der Realität?

Viele Deutsche haben wahrscheinlich ein sehr stark von Filmen und Serien geprägtes Bild von New York, etwa von Woody Allen oder Mad Men. Ist das weit weg von der Realität?

Es gibt schon viele treffende Darstellung in Filmen über New York, etwa dieses neurotische, selbstbezogene von Woody Allen. Oder dieses hyperprofessionelle, manchmal rigorose von Mad Men. Einige Klischees stimmen da schon. Wenn man eine Weile dort ist, befindet man sich schon in seiner eigenen Welt. Man nimmt die Besonderheiten meist nur dann wahr, wenn man irgendwo neu ist. Der Professionalismus und die Schlagzahl ist wirklich so hoch wie in den Klischees.

Kennst Du denn die Serie How I Met Your Mother? Die spielt in New York und die Figur Barney Stinson zeigt dort öfter mal verblüffend-komische Schaubilder. Das erinnert mich entfernt an einige Beiträge aus Abstract City.

Nein, die Serie kenne ich nicht.

Ist der Wettstreit New York/New Jersey, der etwa in TV-Serien wie Die Sopranos oder How I Met Your Mother öfter mal angedeutet wird, ähnlich wie die Konkurrenz Köln/Düsseldorf? Ist das überhaupt ein Thema oder nur Quatsch?

Das ist wirklich haargenau der gleiche Quatsch wie überall anders auch. Es ist vielleicht lokal ein wenig interessant. Bei den arroganten New Yorkern gilt es schon als verpönt, überhaupt wahrzunehmen, dass es eine Welt außerhalb von New York geben könnte, da sich eh immer alles nur um New York dreht. Da denke ich oft, dass der grandiose Steinberg-Cartoon vom The New Yorker-Cover sehr passend ist: „A view from Union Square“. Da wird New Jersey nur als Quadrat dargestellt. Das trifft es.

Stimmt das Klischee von New York als Hauptstadt der Welt?

Was mir dort extrem angenehm aufgefallen ist, ist, dass kein Mensch fragt, warum du da bist. Es gibt zwar eine Gentrifizierungsdebatte, die aus materieller Sicht auch sehr gut ist. Aber es gibt nicht Debatten wie: „Oh, jetzt kommen die soundso hierher.“ Möglicherweise gibt es solche Bedenken, wenn man in die Gebiete anderer ethnischer Gruppen zieht. Tatsächlich habe ich dort nie etwas erlebt, wie: „Wir waren hier schon immer und jetzt kommt ihr.“ Mich hat nie jemand gefragt: „Was willst denn du jetzt hier?“ Es will eh jeder nach New York. Ganz egal, ob du dort eine Woche oder ein Jahr bleibst. Auf Dauer stammt dort eh nur einer von 1000 Leuten aus New York. Deshalb gibt es da nicht diese Erbansprüche, denn keiner ist ein echter New Yorker. Das habe ich immer als extrem angenehm empfunden und vermisse das manchmal auch ein bisschen.

War die Zeit in New York sehr wichtig für Dich, um interessante Aufträge zu bekommen? Colin Wilson etwa erzählte mir, dass es in Zeiten des Internets nicht mehr so wichtig sei, wo man sich körperlich befindet, per E-Mail ist man ohnehin mit der ganzen Welt verbunden.

Als ich Ende der Neunziger Jahre dort anfing, hatte ich das Gefühl, dass es schon wichtig war, dort zu sein. Dass man persönlich, mit der Zeichnung in der Hand zum Times Square gehen musste und sie dort beim Rolling Stone oder der New York Times von Hand abliefern musste. Das von Europa aus zu versuchen, wäre sicher viel schwieriger gewesen. Aber innerhalb von fünf bis zehn Jahren hat sich das komplett geändert. Für die Arbeit hat das inzwischen überhaupt keine Relevanz mehr. Der jungen Generation von Art Direktoren und Redakteuren ist das völlig gleichgültig, ob man in Brooklyn, New Jersey oder Bangladesh sitzt – Hauptsache, das Internet funktioniert. Ich könnte mir vorstellen, dass es, um einen Einstieg zu bekommen, manchmal leichter sein könnte, wenn man vor Ort ist. Aber das hat im Endeffekt höchstens fünf bis zehn Prozent mit dem Erfolg zu tun, den man dann hat.

Aber für Dich persönlich, für Deine Entwicklung, war die Zeit in New York sehr wichtig?

Es gab mir ein gutes Feingefühl, für Strömungen, für Sprache. Ich habe in meinen Geschichten viel über Politik und Wirtschaft gemacht. Für mich persönlich war die Zeit in New York sehr wichtig. Würde ich Kinderbücher schreiben oder bei persönlichen Geschichten wäre es wohl nicht so wichtig. [Anm. d. Red.: in Abstract City steht Christoph Niemanns Leben in New York sehr stark im Mittelpunkt]

Lass uns etwas über Abstract City reden, denn dafür hast Du ja schließlich auch den Sondermann 2012 bekommen. Bei mir ist sehr vieles von der Lektüre hängengeblieben, etwa die Überlegung: eingeplante und tatsächlich bewältigte Lektüre auf einer Flugreise. Darüber musste ich beim Lesen und später im Selbstversuch lachen.

Lass uns etwas über Abstract City reden, denn dafür hast Du ja schließlich auch den Sondermann 2012 bekommen. Bei mir ist sehr vieles von der Lektüre hängengeblieben, etwa die Überlegung: eingeplante und tatsächlich bewältigte Lektüre auf einer Flugreise. Darüber musste ich beim Lesen und später im Selbstversuch lachen.

(Lacht).

Das hat schon Qualitäten wie Max Goldt. Sympathische, kluge und lustige Alltagsbeobachtungen, die sich festsetzen. Gehst Du immer mit diesem Blick durchs Leben und fragst Dich „Was könnte ich für meine Werke verwenden“?

Nee, tatsächlich nicht. Ich suche natürlich öfter, oder mir fallen solche Situationen bewusster auf. Wenn ich auf der Suche nach Geschichten oder Metaphern bin, dann erschaffe ich nicht etwas, sondern nehme Dinge, die ohnehin bereits da sind. Im Endeffekt weiß ich, dass nicht die Dinge funktionieren, die bei mir besonders sind, sondern diejenigen, die ich mit dem Leser teile. Würde ich jetzt erzählen: Immer wenn ich in den Supermarkt gehe, dann juckt es mich im rechten Bein, wenn ich die Dosentomaten sehe und dir geht es aber nicht so, dann wird dich das kaum interessieren. Außer ich mache da ein grandioses Gedankengebäude drüber. Bei der Sache mit dem Buch im Flugzeug weiß ich, da bin ich nicht der einzige. Dadurch gelingt es, eine Verbindung zum Leser herzustellen. Viele nehmen sich vor, im Urlaub Sport zu treiben oder auf Reisen ein großes Pensum zu schaffen. Erst kommt die Erfahrung und danach das Aufgeschriebene.

Also machst Du Dir nicht ständig Skizzen oder notierst Dir Ideen und denkst, dass könnte ich später mal verwenden?

Ein bisschen läuft da der Ticker schon mit. Ich habe gemerkt, dass die Dinge innerhalb einer Geschichte passieren müssen. Seit ich die Kolumne nicht mehr online mache, sondern im Magazin, versuche ich, mich auf einen Erzählstrang zu fokussieren. Statt einer Ansammlung von Themen ist es nun eher eine Geschichte, die von A nach B läuft. Es gibt irgendwann auch nicht mehr so viele Themen, bei denen ich auf 25 bis 45 verschiedene Aspekte kommen kann.

Sehr schön in Abstract City ist etwa das Kaffee-Kapitel. Hast Du das tatsächlich mit echtem Kaffee gezeichnet oder ist das am Computer entstanden?

Sehr schön in Abstract City ist etwa das Kaffee-Kapitel. Hast Du das tatsächlich mit echtem Kaffee gezeichnet oder ist das am Computer entstanden?

Bis auf die Landkarten ist das Buch wirklich zu 100 % analog entstanden. Es ist auch mit Kaffee gezeichnet worden. Ich habe dafür einen Espresso drei Mal durchlaufen lassen. Ganz am Ende habe ich noch etwas Aquarellfarbe hineingemischt, weil ich etwas mehr Farbtiefe brauchte. Mit diesem Gebräu dann auf Servietten zu zeichnen, war eine absolute Katastrophe, weil sich ein kleiner Tropfen Flüssigkeit sofort riesig ausbreitet. Wenn es zu trocken war, dann kratzte man nur rum. Manche Zeichnungen musste ich 15- bis 20-mal probieren.

Kaffee scheint eine wichtige Inspiration und Arbeitshilfe für Dich zu sein. Was regt Dich sonst noch an? Etwa Musik? Oder muss ich mich in New York nur an den Schreibtisch setzen und aus dem Fenster gucken und schon sprudeln die Ideen?

Mit Musik kann ich leider überhaupt nicht arbeiten. Das Arbeiten ist für mich in Deutschland und New York genau das gleiche: Schreibtisch, weißes Papier und dann loskämpfen. Ich habe noch keine bessere Möglichkeit gefunden. Die Inspiration muss irgendwie im Kopf drin sein. Mein Arbeitsprozess ist eher, dass ich mit großen, komplizierten Gedanken anfange und danach versuche, sie immer weiter zu reduzieren. Deshalb funktioniert es eigentlich nie so, dass ich die Straße entlang laufe und es macht „Bling“ und dann sitzt die gute Idee vor mir.

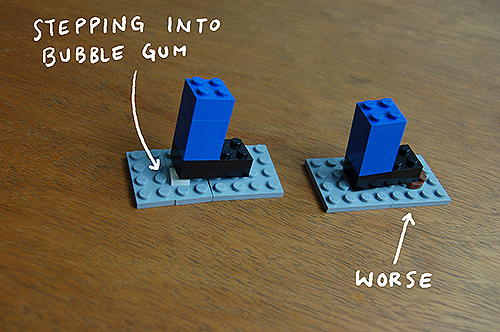

Welche Arbeitstechnik bevorzugst Du?

Ich versuche eigentlich alles zu machen. Ich mache gerade viele Dinge von Hand, einfach weil es Spaß macht. Oft bringt das analoge Arbeiten eine Spontaneität hinein, die beim Digitalen nicht gegeben ist. Aber im Endeffekt gilt immer: form follows function, also zuerst steht die Funktion und erst danach kommt die Form. Diese Google-Maps in Abstract City würden handgezeichnet nicht funktionieren. Und die Kaffee-Geschichte hätte als Vektorgrafik nicht funktioniert. Jeder in unserem Fachgebiet muss wohl immer Illustrator und Art Director sein und sich immer überlegen: Was ist die richtige Ausdrucksform für eine Geschichte?

Die Inhalte von Abstract City gab es vorher schon im Netz. Warst Du dabei froh, dass Du vorher bereits Leserreaktionen darauf erhalten hattest?

Die ersten 16 Kapitel entsprechen meinem Blog. Die Leserreaktionen zwischendurch waren schon interessant, weil man sonst so in den Nebel hineinarbeitet. Allerdings habe ich versucht, mich nicht zu abhängig davon zu machen. Denn das wäre sehr gefährlich, so nach dem Motto: Das hat viele Kommentare bekommen, das versuche ich jetzt noch mal. Das ist brandgefährlich, dem Leser hinterherzuschreiben. Auf Dauer ist das keine gute Idee. Aber ohne die Rückmeldung der Leser hätte mir vielleicht das Selbstbewusstsein gefehlt, so lange mit dem Blog weiterzumachen. Das letzte Kapitel über die Kreativität habe ich für das Buch geschrieben, weil ich es zusammenfassen wollte. Ich wollte die vorherigen Kapitel nicht interpretieren, sondern hielt es für das Stimmigste, über den Arbeitsprozess zu schreiben, in dem diese Kapitel entstanden sind.

Wie war die Arbeit an Abstract Sunday? Gab es dafür Themenvorgaben und redaktionelle Eingriffe?

Ich hatte immer, und habe auch jetzt noch, einen Redakteur, manchmal auch viele Redakteure. Das ist sehr angenehm und eher Hilfe als Einschränkung. Mit denen kann ich diskutieren, etwa über Storylines, über Wortwahl, Abläufe und so weiter. Jetzt wo es die Kolumne wieder in gedruckter Form gibt, ist der Druck natürlich etwas höher. Es wird schon härter gekämpft, gerade auch was den Platz betrifft. Das bedeutet aber keine Einschränkung. Ich hatte noch nie eine Idee, die mir die Redakteure dann abgelehnt hätten. Da habe ich recht freie Hand.

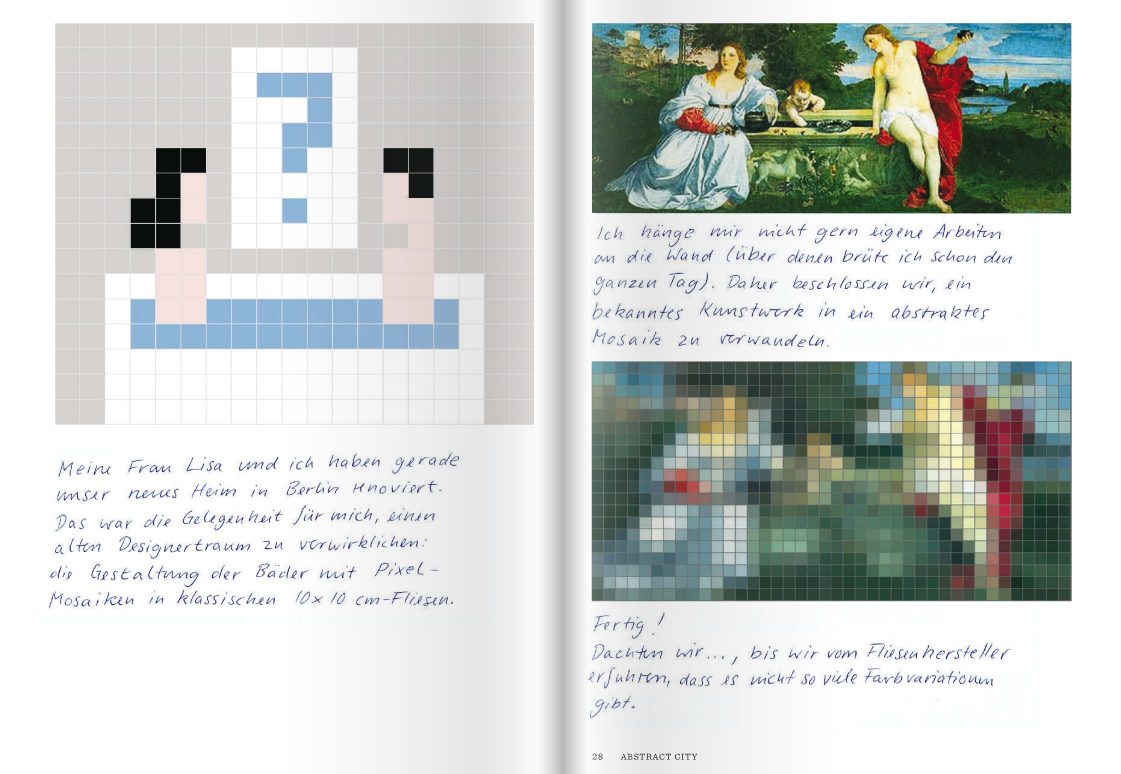

Du hast in Abstract City auch einiges mit Lego erstellt. Stammt diese Begeisterung für Lego aus Deiner Kindheit und ist das etwas sehr Deutsches oder verstehen die Amerikaner das auch?

Du hast in Abstract City auch einiges mit Lego erstellt. Stammt diese Begeisterung für Lego aus Deiner Kindheit und ist das etwas sehr Deutsches oder verstehen die Amerikaner das auch?

Mit Lego, glaube ich, sind die Amerikaner genau so verrückt wie wir. Betrachtet man die Reaktion im Internet, war das wohl das mit Abstand Erfolgreichste im gesamten Buch. Dabei hat mich sehr gefreut, dass das nicht nur in New York, sondern weltweit funktioniert hat.

Lachen Deutsche und Amerikaner an unterschiedlichen Stellen?

Das ist immer so ein leidiges Thema. Wenn etwa Briten und Amerikaner sagen: „Schaut her, er ist ein Deutscher und er ist lustig!“ Als ob sich das ausschließen würde! Da denke ich mir dann: Wenn ihr Deutsch sprechen würdet, und dann mal Max Goldt lest, dann würdet ihr merken, dass Humor in Deutschland gar nicht so selten ist. Wenn man aber natürlich sein Deutschen-Bild aus den Nachkriegs-Fernsehserien zusammenzimmert, dann ist es kein Wunder, dass man glaubt, Deutsche hätten keinen Humor. Jeder Deutsche, der mal nach Großbritannien oder in die USA kommt und versucht, geistreich zu sein, merkt, wie brutal schwierig das ist. Man fühlt sich dann schnell als Depp. Das geht natürlich jedem so. Aber da diese Leute nun mal Englisch sprechen, meinen sie wohl, dass sie besonders geistreich sind. Das versuche ich dann immer geflissentlich zu ignorieren.

Harter Themenwechsel zur Animation, die Du ja online auch manchmal verwendest: Wann, denkst Du, sind Animationen sinnvoll und wann überflüssig?

Harter Themenwechsel zur Animation, die Du ja online auch manchmal verwendest: Wann, denkst Du, sind Animationen sinnvoll und wann überflüssig?

Ich liebe Animationen und deswegen denke ich, je öfter, desto besser. Die Frage ist: Was ist das Ziel? Wenn ich etwa einen Cartoon für den New Yorker habe, also ein Bild und einen Text, dann geht es darum, wie bei jeder Geschichte: 100 Prozent sind perfekt, aber 120 Prozent sind deshalb längst nicht noch perfekter. Sondern manchmal schlechter. Oder eigentlich fast immer schlechter. Wenn Bild und Zeichnung zusammenpassen, dann bringt es auch nichts, wenn das Männchen zusätzlich noch herumtanzt. Das verwirrt dann eher. Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Wenn ich eine Animation ins Netz stelle, muss sie sich wiederholen, sie muss also in einem Loop laufen. Das macht den Erzählbogen schwierig, da die Geschichte ja immer wieder von vorne anfängt. Der Spannungsbogen läuft auf das Ende hinaus. Da gibt es einige Probleme. Die Erzählstruktur bei Animation ist auch ganz anders als bei Standbildern, weil der Leser nicht Zeit hat, Luft zu holen.

Ich habe gemerkt, dass das gleichzeitige Zeigen von Bild und Text es den Lesern fast unmöglich macht, sich auf das dargestellte zu konzentrieren. Lieber trennen, erst den Text zeigen, dann den Leser verdauen lassen und erst danach das Bild zeigen. Das sind aber eher so kleine technische Sachen. Das ganz große Problem bei Animationen ist, dass es wahnsinnig aufwändig ist! Ich habe da oft das Problem, dass die Machbarkeit dann die Geschichte bestimmt. Mitunter gerät dann die eigentliche Geschichte bei beeindruckenden Animationen auch etwas in den Hintergrund, nach dem Motto: Schau mal, was ich Tolles animieren kann! Ich denke, das muss sich auf Dauer immer die Balance halten. Die Geschichte muss gut erzählt sein und das, was technisch passiert, muss im Dienste der Geschichte sein. Wenn eine Geschichte nur vom Visuellen lebt, ist es eigentlich immer langweilig.

Abstract City ist sehr autobiographisch gehalten. Du bist jetzt also ein junger Vater. Steven Spielberg sagte, dass Kinder für ihn als kreativen Menschen super sind, weil sie einen selbst auch jung halten. Geht Dir das auch so?

Zum einen öffnen Kinder ein neues Kapitel, weil es so viele neue Geschichten gibt. Andererseits finde ich das eher schwierig, denn ich will in meinen Geschichten nicht zu persönlich werden. Meine innige Beziehung zu meinen Kindern lässt sich auch nicht auf die Leser übertragen. Es gibt kaum was Langweiligeres, als wenn einem jemand private Anekdoten von seinen Kindern erzählt. Was man mit Kindern erlebt, ist viel zu persönlich und damit eher unbrauchbar für spannende Geschichten. Denn außer einem selbst hat dazu niemand einen Bezug.

Hat sich der Sondermann eigentlich schon auf die Verkaufszahlen ausgewirkt?

Ich schaue, das gebe ich offen zu, schon ab und zu auf den Verkaufsrang bei den Internet-Einzelhändlern. Es läuft ganz gut. Ich weiß nie, warum es gut läuft. Beschweren kann ich mich nicht und ich denke, es gab auch einen Verkaufsanstieg nach der Messe. Aber ob das dann fünf Bücher sind oder mehr? Ich glaube aber, dass bereits fünf Bücher am Tag den Verkaufsrang stark beeinflussen können. Aber ich weiß, dass das Buch in Deutschland sehr gut läuft und der Sondermann hat seinen Teil dazu beigetragen.

Also ist es nicht nur gut für die Motivation, sondern so ein Preis zahlt sich auch finanziell aus?

Das dürfte eher ein langsamer Prozess sein. Auf Dauer wird man mehr wahrgenommen. Ein Redakteur bemerkt einen, dann kommt der nächste, und so weiter. Vor einer Weile wurde ein Bericht mit mir auf Arte ausgestrahlt. Die Medien, die zahlenmäßig richtig was bewegen, sind, glaube ich, Zeitung, Fernsehen und Radio. Das sind die, die wirklich einen Unterschied machen. Eine Preisverleihung ist eher der Anstoß für die Medien, über die Preisträger zu berichten.

Ich fand Abstract City schon vor der Preisverleihung sehr gelungen, aber dass ich in Frankfurt war, ist tatsächlich ein Auslöser für das Interview. Hast Du inzwischen mit Deiner Zeit in New York abgeschlossen und lebst jetzt dauerhaft in Berlin?

Ich bin sehr oft in New York und ein Großteil meiner Arbeit ist auch dort. Nach wie vor bestehen dort enge Bindungen für mich. Weggegangen bin ich, um noch mal Neues zu erleben. Inzwischen denke ich nicht mehr darüber nach, woher die Aufträge kommen. Emotional und beruflich ist New York für mich nach wie vor die Hauptbühne, privat nicht mehr so sehr.

Was ist als nächstes geplant, kommt ein zweites Buch von Dir? Wären Comic und Graphic Novel Medien für Dich?

Ich bin immer am Bücher planen. Ein auf einer Kolumne mit Kartoffeldruck basierendes Kinderbuch ist geplant. Ich möchte auf jeden Fall auch wieder ein Buch mit Kolumnen machen. Die sind in den letzten zwei Jahren formell immer unvorhersehbarer geworden. Material hat sich genug angesammelt, aber ich möchte ein zusammenhängendes Buch machen und auch sehen, was gedruckt funktioniert. Graphic Novel möchte ich nicht ausschließen, aber ich habe so viel Ehrfurcht davor. Dieses Geschichtenerzählen will gelernt sein und dem will ich mich eher langsam nähern. Denkbar wäre eine Mischform. Vor einer Weile habe ich für das Zeit-Magazin Robert Crumb interviewt. In der Hauptsache ging es darin um Crumbs Werk. Am Rande fand darin auch meine Arbeit statt. In dieser Richtung könnte ich mir eine Annäherung an das Thema vorstellen. Aber ein klassischer 48-seitiger Comic würde mich reizen, ich traue es mir aber momentan nicht zu.

Um den Bogen zu schließen: Würdest Du gerne weg vom Humor und hin zum Düsteren und Ernsten?

Irgendwann hätte ich schon den professionellen Ehrgeiz, auszuprobieren, ob ich das kann. Ernste Themen wie Hunger, Krieg und Vertreibung sind auch als Zeichnung immer schwierig. Da muss ich prüfen: Was habe ich zu diesen Themen zu sagen? Ich bin kein Journalist. Ich gehe nicht in den Sudan und meine dann von meinem bequemen Schreibtisch aus etwas zu den großen, traurigen Themen der Welt beitragen zu müssen. Wie man auch solche Themen angeht, bleibt sicher etwas, das ich weiterverfolge.

Vielen Dank für das Gespräch!

Veranstaltungshinweis: Am Freitag, den 15. März 2013 findet im Martin-Gropius-Bau in Berlin das „Comic-Gipfeltreffen“ statt, bei dem Christoph Niemann und Journalist Andreas Platthaus mit Chris Ware über dessen Comic Jimmy Corrigan sprechen.

![]()

christophniemann.com

Abstract City bei Knesebeck

Blog „Abstract Sunday“ bei der New York Times

Abbildungen: © Christoph Niemann

Foto: © Stefan Svik