Seit die Bundeswehr existiert, folgt sie offiziell dem Leitbild des „Staatsbürgers in Uniform“. Arne Jyschs ISAF-Kriegscomic Wave and Smile, der sich als objektiv recherchiertes Dokudrama ausgibt, betreibt nun knallharte Propaganda für den Soldatentypus eines mit alten Wehrmacht-Tugenden ausgestatteten „archaischen Kämpfers“, der befreit von den unzumutbaren Knebeln einer demokratischen Zivilgesellschaft agieren soll.

Mythen und Propaganda um die kämpfende Truppe haben eine lange Tradition in Deutschland.

Nach Ende des Ersten Weltkriegs etwa verbreiteten rechtsgerichtete und reaktionäre Kreise im Land die Parole der „im Felde unbesiegten“ Armee, die den Krieg noch gewonnen hätte, wäre sie nicht von den feigen und korrupten Sozialdemokraten an der Heimatfront verraten und „von der Zivilbevölkerung von hinten erdolcht“ worden. Der Mythos ist landläufig als „Dolchstoßlegende“ bekannt. Nach dem Zweiten Weltkrieg erfand man sich dann die Legende von der „sauberen Wehrmacht„, die zwar ehrenhaft und pflichtbewusst für ihr Vaterland gekämpft, sich aber – im Gegensatz zur SS – nicht an den Verbrechen des Hitler-Regimes beteiligt habe. Und in jüngerer Vergangenheit schließlich gibt es nicht unerhebliche Stimmen, die einen Kämpferkult aus finsteren Zeiten für die Bundeswehr reklamieren und mit Forderungen nach einer nicht mehr von demokratisch-zivilen Bedenken geknebelten Armee vermengen.

Arne Jysch strickt fleißig mit an diesem Unterfangen. In seinem Kriegscomic Wave and Smile, erschienen im Carlsen-Verlag, beschäftigt sich der Berliner Zeichner mit dem seit 2001 andauernden Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr im Rahmen des ISAF-Mandats – und stößt ins gleiche Horn.

Anders als Jysch behauptet, ist Wave and Smile nämlich keineswegs ein objektives Dokudrama, sondern aufgrund der systematischen Bemühungen, den Leser zu manipulieren und diese Absicht gleichzeitig zu verschleiern, eindeutig als Propaganda einzustufen. Jysch ergreift konsequent Partei in einem langjährigen Richtungsstreit und stellt sich auf die Seite von Kräften, die die Kontrollinstanz einer demokratischen Zivilgesellschaft – von innerhalb der Bundeswehr ebenso wie von außerhalb – als unzumutbare Last empfinden.

Es empfiehlt sich daher, Jyschs Methoden und die von ihm kommunizierten Botschaften anhand einiger Schlüsselszenen von Wave and Smile genauer zu beleuchten. (Im Anschluss an die Analyse findet sich außerdem ein kurzer Überblick über die entsprechenden Hintergründe.)

***

1: Die Blutlachen unserer Jungs

Die Hauptfigur von Wave and Smile ist Hauptmann Chris: etwa Mitte bis Ende vierzig, hemdsärmelig, besonnen, auch mal einfühlsam – ein mediterran ergrauter Mann der Tat mit Dreitagebart, betont sympathisch, den man vielleicht aus einem Werbespot für Antifaltencreme kennt, oder für ein Power-Shampoo, das mit einer patentierten Spezialmischung aus Starkbier, Motoröl und gemahlenen Ochsenklöten nachweislich die Haarwurzeln repariert.

Wir schreiben das Jahr 2009. Eine von Hauptmann Chris befehligte Kolonne in der afghanischen Provinz Kunduz wird zu Beginn des Buchs Opfer eines Anschlags, der Tote und Verletzte fordert. Seine Frau in Deutschland, mit der es wohl gerade nicht besonders gut läuft, macht sich daraufhin Sorgen und will, dass Hauptmann Chris nach Hause kommt. Doch der wiegelt ab. „Die Jungs brauchen mich gerade wirklich“, sagt er. Hauptmann Chris ist charakterlich untadelig, denn er ist Soldat.

Kurz darauf kommt es zur Konfrontation mit seinem Vorgesetzten.

Jener Oberst – ein namenloser Brillenträger mit weichem Gesicht, hoher Stirn und vermutlich feuchten Händen – hat nämlich Befehl zu überprüfen, ob beim Zurücklassen eines bei dem Hinterhalt zerstörten deutschen Fahrzeugs auch das Maschinengewehr ordnungsgemäß ausgebaut worden ist. Und er will, dass Hauptmann Chris und seine Jungs ihn hinbringen.

Sympathieträger Hauptmann Chris reagiert empört, wird sofort laut und stellt sich vor seine Jungs. „Unter keinen Umständen“, sagt er schließlich. „Und wenn ich Ihnen den Befehl dazu gebe?“, will der Brillenträger wissen. „Dann werde ich ihn verweigern und Sie haben eine Menge Papierkram.“

Hauptmann Chris behält das letzte Wort. Er habe noch einen Termin, sagt er. „Aber lassen sie sich auch die Blutlachen zeigen, die unsere Toten und Verwundeten dort hinterlassen haben.“ Der Brillenträger schaut bedröppelt und schuldbewusst, während Hauptmann Chris ihn einfach sitzenlässt – in seinem empörenden Büro, an seinem empörenden Schreibtisch, mit seinen empörenden Sorgen über die Sicherstellung einer militärischen Waffe. Er hat Hauptmann Chris nichts engegenzusetzen, wirkt etwas verschämt; wirkt impotent.

Die Szene geht nahtlos über in einen Trauerzug für die Getöteten. Dies scheint der Termin zu sein, den Hauptmann Chris einhalten wollte. Der impotente Brillenträger wusste offenbar nicht einmal davon, er ist auch nirgendwo zu sehen. Die Szene – Särge mit Flaggen, Porträts mit schwarzen Schleifen, Spalier stehende Soldaten – verläuft wortlos, erstreckt sich über zwei Seiten und ertrinkt im Pathos. Im Anschluss kümmert sich Hauptmann Chris um Marco, einen seiner Jungs, dem der Anschlag psychisch zu schaffen macht.

Bedröppelte Sprachlosigkeit, wie wir noch feststellen werden, ist eins von Jyschs Lieblingsstilmitteln, wenn es darum geht, seinen Figuren moralische Lektionen zu erteilen – oder sie, wie im vorliegenden Fall, mit einer dicken, schwerfälligen Moralkeule zu erschlagen. Dieser Effekt wird zusätzlich verstärkt durch die graphische Darstellung der Figuren und die Verknüpfung passender Szenen, die die Position der unterlegenen Figur moralisch weiter schwächen. Der Vorgesetzte wird hier praktisch mit drei gezielten Fausthieben (sein empörender Auftrag für Hauptmann Chris, seine Nichtbeachtung des Trauerzugs, sein fehlendes Gehör für die Nöte seiner Untergebenen) in der ersten Runde K.O. gesetzt, was seine weiteren Auftritte in der Geschichte entsprechend vorbereitet.

Botschaft: Unsere Jungs werden von ihnen moralisch unterlegenen, feigen Schwächlingen geführt, die sich mehr um unsinnige Bürokratie scheren als um das Leben und das Wohl unserer tapferen Soldaten.

***

2: Neutraler als die Schweiz

Der Dialog zwischen Hauptmann Chris und der burschikosen Kriegsreporterin Anni enststeht während eines Ausflugs in ein afghanisches Dorf. Hauptmann Chris fragt daraufhin, ob es nicht naiv sei, als „eingebettete“ Journalistin neutrale Bilder liefern zu wollen. Anni kontert mit der Frage, ob es nicht naiv sei, „in einem Land das [sic] fünftausend Kilometer weit weg ist, sein Leben für eine Mission ohne Ziel zu riskieren“. Hauptmann Chris und Marco schauen einander bedröppelt an, während die schlagfertige Anni sie stehenlässt.

Bereits der zweite Einsatz dieser Erzähl-Masche.

Aber hier wagt Jysch zusätzlich einen fulminanten Salto: Dadurch, dass er Anni die Problematik der „neutralen Berichterstattung“ thematisieren lässt, etabliert er als Erzähler seinen eigenen Anspruch an die Objektivität der Darstellung. Und gleichzeitig nutzt er die eben etablierte Glaubwürdigkeit seiner sich der Objektivität verpflichtet fühlenden Reporterfigur sofort dazu, den Soldaten im Vorbeigehen selbstvergessenes Pflichtbewusstsein fürs Vaterland zu bescheinigen. Chapeau.

Botschaft: Ich, Arne Jysch, bin mir der Gefahr der einseitigen Darstellung bewusst, und ich berichte objektiv. (Und unsere pflichtbewussten und tapferen Jungs sind pflichtbewusst und tapfer.)

***

3: „Warum müssen sich Taliban-Frauen unten rasieren?“

Abends, in der Bar des deutschen Feldlagers, ist Heiterkeit angesagt. Die Kameraden machen gerade schlichte Witze über die Taliban.

Hier glänzt Jysch mit dem Kniff, etwas zu verteidigen, ohne dabei einzugestehen, dass es überhaupt existiert. Wer würde Soldaten denn schon vorwerfen wollen, dreckig über die Taliban zu scherzen?

Oder geht es vielleicht um Äußerungen über Menschen, die einfach nur Muslime sind? Oder geht es vielleicht generell um „politisch nicht korrektes“ Verhalten, das unsere Jungs irgendwann schon mal zu irgendeinem Thema getätigt haben oder tätigen könnten, und wofür man vielleicht meinen könnte, sie in Schutz nehmen zu müssen?

Die Szene ist eine von vielen in Wave and Smile, die darauf abzielen, handelnde Figuren stellvertretend für ihre realen „Kameraden“ für allen möglichen Unfug zu entschuldigen, den Soldaten so treiben können (und schon getrieben haben). Sie hat insbesondere auch als Vorbereitung auf die in Punkt 4 besprochene Szene Bedeutung.

Botschaft: Mal angenommen, unsere Jungs würden mal politisch nicht ganz korrekte Dinge sagen oder tun, dann könnte man ihnen das ja wohl kaum verübeln.

***

4: Kaffeekränzchen mit Ziegenfickern

Man sieht schon das Malheur, auf das der Leser vorher so behutsam vorbereitet werden musste: Sie haben Benny getötet! Ihr Ziegenficker!

Und in dieser äußersten Drucksituation unmittelbar nach dem gewaltsamen Tod eines Kameraden durch die Taliban lässt sich einer unserer Jungs tatsächlich zu einer kulturell unsensiblen Äußerung hinreißen. Der Leser wird sicher genauso geschockt sein bei dem abwegigen Gedanken, dass so etwas vorkommen könnte, wie der zerknautscht dreinschauende arabische Dolmetscher rechts unten im Bild.

Dazu kam es, weil Hauptmann Chris und seine Jungs mit dem Hubschrauber abgestürzt sind. Dazu kam es, weil sie vorher von Taliban beschossen wurden. Dazu kam es, weil die Piloten zwar vorher den Wagen mit den schwer bewaffneten Turbanträgern gesehen haben, diese aber aufgrund einer zusätzlichen, bis April 2009 gültigen Einschränkung der Bundeswehr zum ISAF-Mandat, nicht als „feindlich“ einstufen und angreifen durften, ehe sie selber angegriffen wurden. (Zur Erinnerung: Die Handlung spielt 2009, also vermutlich vor Aufhebung der Bundeswehr-Einschränkung, sofern Jysch in diesem Punkt sauber recherchiert hat.) Dazu kam es, weil Anni, die eingebettete Reporterin, den Zeitplan des gefährlichen Einsatzes durcheinander brachte. Dazu kam es, weil sie nicht so unhöflich sein wollte, eine Einladung zum Tee abzuschlagen. Dazu kam es, weil Hauptmann Chris darauf vertraut hat, Anni sei sich des Ernstes der Lage bewusst.

Und jetzt sitzen sie fest in unwegsamem Gelände, und Benny ist tot, ermordet von Ziegenfickern.

Hier also türmt Jysch eine ganze Reihe von Rechtfertigungen auf, um den rassistischen Ausbruch des Soldaten – desselben Soldaten, der unter Punkt 3 bereits über die Taliban vom Leder zog – vergleichsweise als Lappalie aussehen zu lassen: lästige und ahnungslose Zivilisten, die sich Urteile erlauben; ein alles andere als „robustes“ Mandat; kaltblütige Gegner; physische und psychische Extrembelastungen.

Botschaft: Wer will es unter solchen extremen Bedingungen unseren Jungs denn bitteschön übelnehmen, wenn ihnen mal eine Sicherung durchbrennt und sie verbal (oder anderweitig) über die Stränge schlagen. Die haben ganz andere Probleme. Afghanistan ist kein Kaffeekränzchen!

***

5: „KNACK“

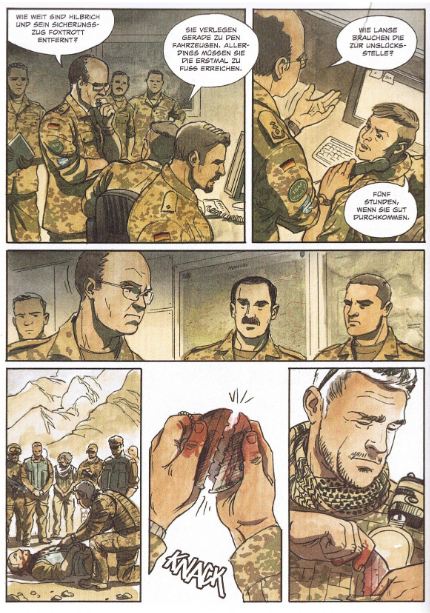

Im Kommandozentrum wird über den Absturz geredet und beratschlagt, wie Hauptmann Chris und seine Jungs gerettet werden können. Der impotente Brillenträger muss entscheiden, was zu tun ist, und er steht impotent rum. Das Beste, was er dann zu bieten hat, ist ein Rettungsversuch auf dem Landweg, der Hauptmann Chris und seine Jungs in fünf Stunden erreichen soll – „wenn sie gut durchkommen“.

Die Untergebenen schauen den impotenten Brillenträger missmutig an. Der impotente Brillenträger zuckt mit dem Kopf und schaut drein wie ein impotenter Brillenträger mit hoher Stirn, denn: Er ist impotent.

(Erst Stunden später wird der impotente Brillenträger sich dazu durchringen, sich seine Impotenz einzugestehen und die Amerikaner um Hilfe zu bitten.)

Schnitt zurück zu Hauptmann Chris und seinen Jungs: Hauptmann Chris bricht mit blutverschmierten Händen die Identifikationsmarke des toten Soldaten durch und steckt sich eine Hälfte davon in die Tasche.

Der bereits zu Beginn der Geschichte (siehe Punkt 1) komplett demontierte Stellvertreter der Führungsebene der Bundeswehr wird hier von Jysch weiter auseinandergenommen – und zwar erneut durch eine Juxtaposition zweier Szenen, die als himmelschreiender Vorwurf zu verstehen ist. Die Inkompetenz, Unentschlossenheit und Impotenz des Brillenträgers, der mit Bürokratie, Vorschriften und der unzureichenden Vorbereitung hadert, trifft direkt auf die brutale Realität der Soldaten, die wieder in Form einer wortlosen Totenwache mit starken Symbolbildern (Blut an den Händen, die aus Filmen allseits bekannte „Hundemarke“, betroffene Gesichter) dargestellt wird.

All das ist eine Art Reprise der in Punkt 1 besprochenen Szene, deren Botschaft nun in Erinnerung gerufen und verstärkt wird, denn Jysch wird direkt im Anschluss dazu übergehen, den eigentlichen Grund für dieses Führungsproblem zu identifizieren – siehe Punkt 6.

Botschaft: Während die militärische Führung zivilen Zwängen nachgibt und unentschlossen mit starren und unsinnigen bürokratischen Vorschriften hadert, befinden sich unsere Jungs nicht nur ständig in akuter Lebensgefahr, sondern müssen seitens der deutschen Zivilgesellschaft auch noch alle möglichen Zumutungen ertragen.

***

6: „Der Fisch stinkt vom Kopf“

Wir befinden uns weiterhin an der Absturzstelle.

Rocker, der hier redet, ist derselbe von unseren Jungs, der sich zuvor über die Intimbehaarung von „Taliban-Frauen“ (Punkt 3) und die sexuellen Vorlieben muslimischer Männer (Punkt 4) geäußert hat.

Rocker ist also sozusagen der Mann fürs Grobe in Jyschs Ensemble, und so fällt es auch ihm zu, „Tacheles“ (= die üblichen Stammtischparolen) über die Einstellung der deutschen Regierung und der deutschen Öffentlichkeit zum Afghanistan-Einsatz und die damit verbundenen Folgen für die Soldaten zu reden.

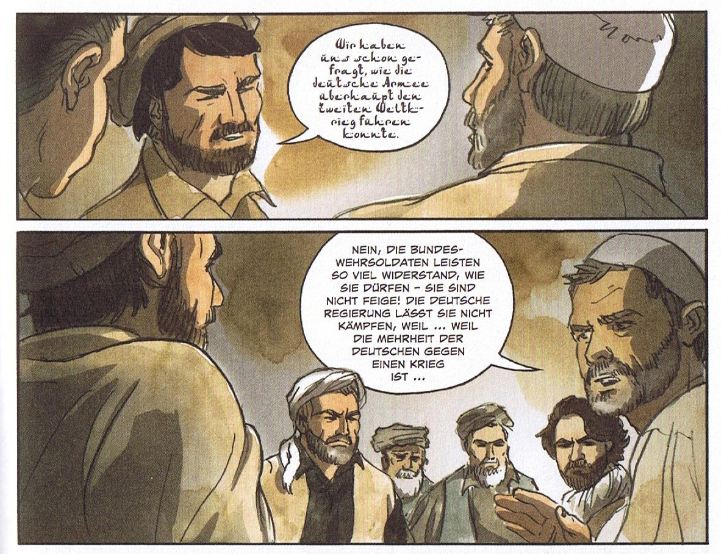

Rocker beginnt seine Ausführungen damit, dass die Bundesregierung sich mit Aufklärungsflügen von der „Terroristenjagd“ freigekauft habe. „Bloss nicht die Hände schmutzig machen“, sagt Rocker. „Das ist zum Kotzen. Entweder richtig rein, die Schweine ausschalten … oder gar nicht. Was wir hier machen ist [sic] doch Kinderkacke.“ Es folgt der in der Abbildung sichtbare Abschnitt, aber Rockers Monolog ist damit noch nicht zu Ende.

Die Regierung müsse sich endlich klar äußern, „was das hier ist“, sagt er. „Weil sonst … wenn dann wieder welche von uns oder Zivilisten abkratzen, und das werden noch ’ne Menge sein, ist das Gejammer zu Hause wieder groß. Dann schreien alle: Abzug! Abzug! Dabei haben sie die Typen gewählt, die uns hier runterschicken. Der Fisch stinkt vom Kopf her, sag‘ ich nur.“

Der gerechte Zorn einfacher Gemüter, das merkt man spätestens hier, ist genau Arne Jyschs Ding. Denn wieder endet die nassforsche Anklage eines sich ungerecht behandelt fühlenden Soldaten damit, dass es von den Belehrten keine Widerrede gibt. Hauptmann Chris ermahnt ihn halbherzig, „mal’n bisschen leiser da drüben“ zu sein, während Anni und Marco nur bedröppelt dreinschauen und schweigen.

Wie zuvor Hauptmann Chris (beim impotenten Brillenträger, siehe Punkt 1) und Anni (bei Hauptmann Chris und Marco, siehe Punkt 2), wird Rocker als moralischer Sieger der Szene dargestellt, was dem Leser durch schuldbewusstes Schweigen der anderen signalisiert wird. Verstärkt wird dieser Effekt dadurch, dass der Redner sogenannte „politisch inkorrekte“ beziehungsweise „unangenehme Wahrheiten“ oder „Tabubrüche“ aussprechen darf, die in erster Linie dadurch gekennzeichnet sind, dass man sie je nach aktueller Nachrichtenlage an jedem neoliberal bis rechtsextrem besetzten Stammtisch des Landes vernehmen kann.

Dies ist auch die erste von drei Stellen im Buch, an denen Jysch unterschwellig gegen die „Linken“ pöbelt, womit er alles meint, was sich im politischen Spektrum links von der CDU einsortiert: „Dann schreien alle: Abzug! Abzug! Dabei haben sie die Typen gewählt, die uns hier runterschicken.“ (Kursivschrift von mir.) Die Leute, die „Abzug!“ schreien, sind dieselben Leute, die „die Typen“ gewählt haben, die für die deutsche Beteiligung am Einsatz verantwortlich sind, also SPD und die Grünen. Siehe auch Punkte 12 und 13 für weitere, noch weniger subtile Hetze gegen „Links“.

Nicht zu vergessen ist auch die Bagatellisierung ziviler Verluste. War da nicht was? Huch, ja, da war was. (Siehe auch den Punkt „Hintergrund“ weiter unten.)

Die Aussage „Der Fisch stinkt vom Kopf her“ schließlich ist eine Breitseite gegen demokratische und rechtsstaatliche Prinzipien und die Zivilgesellschaft generell, insofern als diese das Militär davon abhalten, so zu handeln, wie gewisse Kreise, die Jysch hier offenbar gerne bedient, es sich innig wünschen würden.

Für seine Tirade muss Rocker später übrigens den Heldentod sterben. Um auch die letzten Zweifel zu zerstreuen, dass er im Herzen ja ein guter Kerl ist, der sich ohne mit der Wimper zu zucken für seine Kameraden opfert, fordert er Marco auf, ihn zurückzulassen, als er verwundet wird. Wenig später wirft Rocker sich selbstlos den Taliban entgegen und wird von einer Granate erwischt.

Wer so heroisch handelt, der kann ja nichts Schlechtes wollen.

Botschaft: Die „Linken“ und die von ihnen gewählten Regierungskoalitionen unter Beteiligung der SPD von 1998 bis 2009 sind schuld an dem Elend, das unsere Jungs jetzt (also 2009, nach Stand der Geschichte) ausbaden müssen, denn einerseits schicken sie sie in den Krieg, andererseits wollen sie sich nicht die Hände schmutzig machen. Man sollte sich mal fragen, ob das mit dieser Demokratie so gut funktioniert.

***

7: Kameraden wie wir

Marco erklärt Anni, was Kameradschaft bedeutet.

„Jemand der [sic] das nicht erlebt hat, hat keine Vorstellung davon.“

Wer nicht dazugehört, der kann also gar nicht mitreden, was im Krieg gut oder schlecht sein soll. Dabei ist es – wie bei Mythen so üblich – sehr praktisch, dass sich „Kameradschaft“ nicht erklären lässt: Wir haben keine Vorstellung davon, was Kameradschaft bedeutet, weil wir keine Vorstellung davon haben, was Kameradschaft bedeutet. ∎

Die Szene folgt direkt auf Rockers Tirade gegen die scheiß Demokratie und soll so wohl jeden Ansatz, Rockers Rede kritisch zu bewerten, schon im Keim ersticken: Wer nicht dazugehört, der kann da eh nicht mitreden.

Botschaft: Wer selbst kein Soldat ist, kann sich über Soldaten auch kein Urteil erlauben. Die ahnungslose Zivilgesellschaft soll sich aus dem Krieg raushalten.

***

8: Am deutschen Wesen soll die Welt genesen

Es ist eine Bürde: Wo Hauptmann Chris auch hinkommt, überall muss er frustriert feststellen, dass er den Menschen dort – wieder mal – moralisch haushoch überlegen ist. Er ist, sozusagen, ein waschechter Kolonialkrieger nach Winkel’scher Prägung.

In diesem speziellen Fall seiner moralischen Überlegenheit geht es um einen verbündeten Warlord, der unsere Jungs in sein Dorf mitnimmt und beschützen will. (Wir erinnern uns: Die Führung unserer Jungs ist zu inkompetent, sie zu beschützen.) Und es stellt sich raus: Der ist ein von der CIA geschmierter Massenmörder.

Später entpuppt sich auch der Dolmetscher als Spitzel der CIA, und ein afghanischer Kontaktmann, den Hauptmann Chris anheuert, stellt sich als Heuchler heraus, der gegen seine Religion verstößt, um die Freuden des Westens genießen zu können. Und an der Heimatfront und bei den Amerikanern (wo die Darstellung der einzigen schwarzen Figur in Wave and Smile mit Sprechpart einem ebenfalls Unbehagen bereiten kann) ergeht es unserem Helden auch nicht besser.

Allein die Taliban scheinen halbwegs konsequent zu sein. Doch dazu mehr unter Punkt 13.

Die Tatsache, dass die dargestellten deutschen Soldaten jederzeit und überall in Wave and Smile die moralische Lufthoheit genießen, ist zunächst einmal ein Selbstzweck, weil die Figuren so natürlich Jyschs Botschaften besser verkaufen können. Sie soll aber auch verdeutlichen, dass sich die Soldaten in Afghanistan inmitten eines internationalen Chaos aus Feigheit, Ehrlosigkeit und Korruption befinden, dem sie nicht gewachsen sind, solange sie sich ihrerseits für jede moralische Verfehlung geradestehen müssen.

Hauptmann Chris bringt diese Auffassung auf Seite 82 auf den Punkt, als er großzügig über Annis Verstoß gegen den Zeitplan hinwegsieht: „Manchmal muss man eben gegen die Regeln verstoßen, um zu bekommen was [sic] man will.“

Jyschs Kniff ist wieder der gleiche wie unter Punkt 3: Er besteht einerseits darauf, dass deutsche Soldaten grundsätzlich moralisch tadellose Burschen seien, setzt sich andererseits aber gleichzeitig dafür ein, dass man doch bitteschön nicht kleinlich sein soll, wenn sie doch mal „gegen die Regeln verstoßen“.

Botschaft: Unsere guten, anständigen Jungs stecken in einem Sumpf voller ehrloser, korrupter, moralisch verkommener Gestalten. Seid nicht so kleinlich, wenn sie sich doch mal kleine Freiheiten nehmen. Bei den anderen ist schließlich alles noch viel schlimmer.

***

9: Sind sie vielleicht John Wayne? Oder bin ich das?

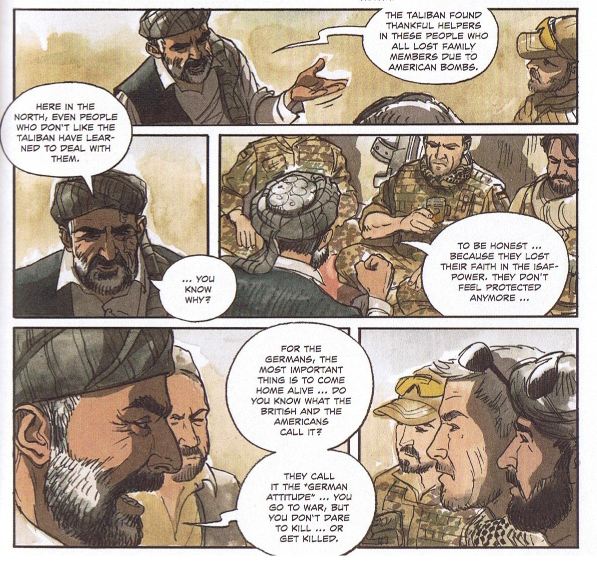

„Für die Deutschen ist es am wichtigsten, lebend nach Hause zurückzukommen.“ Unsere Jungs müssen sich erzählen lassen, dass selbst die verbündeten Afghanen das Vertrauen in den Schutz der ISAF verloren haben und – viel schlimmer noch – Briten und Amerikaner schon über die Deutschen lachen, weil die angeblich nur Angst davor haben sollen, zu töten oder getötet zu werden.

Das Niveau des Gedankenguts, das in Wave and Smile abgesondert wird, sinkt nun zusehends. Jysch ist sich nicht einmal zu schade, uralte nationalistische Komplexe aus der Mottenkiste hervorzukramen, um seinem Anliegen Nachdruck zu verleihen. Mit der speziellen Mischung aus Größenwahn, nationalen Minderwertigkeitsgefühlen und der kollektiven Angst, zu kurz zu kommen, die er hier bemüht, sind wir nach Jyschs Ansicht offenbar in den letzten hundert Jahren so gut gefahren, dass wir 2012 unbedingt wieder mehr davon brauchen.

Die geschockten Gesichter von Hauptmann Chris und Marco sagen eigentlich alles: Das ist schlimmer als Versailles. Die alte deutsche Großmannsseele blutet.

Hoffentlich hat wenigstens der Franzos noch Reschpeckt.

Botschaft: Wegen unserer feigen Afghanistan-Politik werden der Mut und das Pflichtbewusstsein unserer Jungs angezweifelt. Die Welt lacht über Deutschland.

***

10: Shoot to Thrill

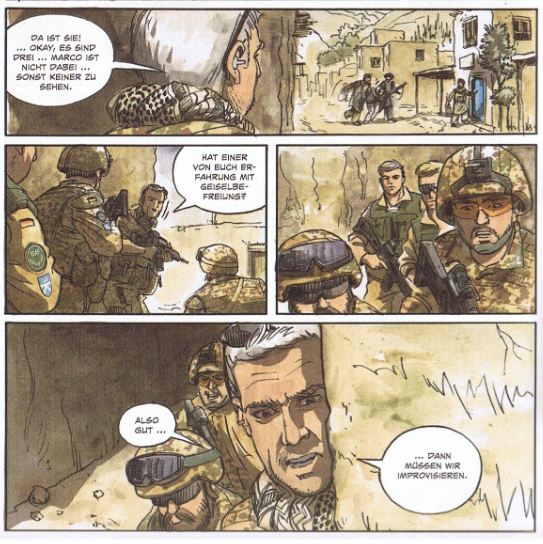

Dabei haben unsere Jungs ganz schön was drauf.

Als die Taliban das Dorf angreifen, zögern Hauptmann Chris und seine Jungs keine Sekunde. Nun sind sie in ihrem Element, können nach Herzenslust von der Schusswaffe Gebrauch machen und sind nicht mehr an feige, unzumutbare Befehlsketten gebunden. Ergo: „TATA TATA TATA“, „TAK TAK TAK“, „BROMM“, „PZSCH“, „KRWWMM“, „PTOF“, „BRATT“, „CROSH“, etc. pp. usw. usf. lol tl;dr

Unsere Jungs gehen ab wie der rasende Furz im Klammersack, politisch nicht korrekte Kameraden opfern sich selbstlos, Düsenjäger sprengen Turbanträger – und unsere Jungs machen aus dem Stand ihr Diplom in Geiselbefreiung und retten Anni, die zu rettende zivile zu Rettende. Dann, endlich: in den Himmel gereckte Waffen, Jubel, wahrscheinlich Wildschwein für alle.

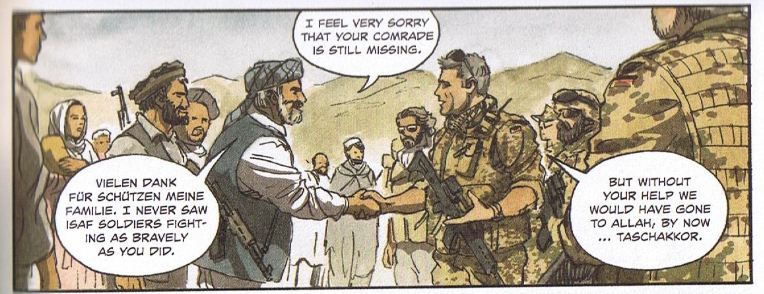

„I never saw ISAF soldiers fighting as bravely as you did“, sagt der afghanische Verbündete, der eben (siehe Punkt 9) noch am Kampfeswillen der deutschen Truppen gezweifelt hat. Nun, da unsere Jungs ihm ohne die feigen Fesseln ihrer beschämenden Heimatdemokratie endlich mal zeigen konnten, wo der Hammer hängt, gibt es anerkennende Worte und einen festen Händedruck unter Männern.

Man kann den brünstig machenden Schweiß auf Sieg getrimmter Kampfeber aus Muskeln und Samensträngen förmlich riechen.

Endlich haben sich die fünfundzwanzig Euro für das Buch gelohnt.

Botschaft: Unsere Jungs sind flink wie ein Wiesel, zäh wie Leder, hart wie Kruppstahl, und wasserdicht. Lasst sie endlich von der Kette.

***

11: Verrat an der Heimatfront I

Nach dem erneuten Blutvergießen freut sich Hauptmann Chris darauf, endlich seine Frau und seine kleine Tochter wiederzusehen. Doch es kommt alles ganz anders.

Waren sich Hauptmann Chris und Kathrin nicht einig, dass die Trennung erst nur auf Probe sein sollte? Wollte sie nicht eben noch, dass er direkt heim kommt, nach dem ersten Anschlag? Wieso ist er auf einmal „viel früher wieder hier als erwartet“? Was soll das Rumgedruckse? Man wittert hier bereits Verrat und Heuchelei, und zwei Seiten weiter („3 Monate später“) bestätigt sich der Verdacht: Sie hat schon einen Neuen.

Die beiden sind nun geschieden, Hauptmann Chris ist zu Hause ausgezogen und hat sich wegen chronischen Heldentums in psychologische Behandlung begeben. Bei seiner Kathrin ist hingegen bereits der neue Lover am Start – einer von jenen Menschen, die 5er BMWs fahren, Pullis über Hemden tragen. Scharfer Schnitt von der rumeiernden Kathrin zur Psychologin. „Gibt es da Situationen, in denen sie übermäßig agressiv [sic] reagieren?“, will die wissen.

Klar: Wer würde in der Situation nicht ausflippen? Doch der wackere Hauptmann Chris trägt es mit Fassung, demonstriert einmal mehr moralische Überlegenheit seinen Mitmenschen gegenüber. Er ist Soldat.

Botschaft: Wir leben auf Kosten unserer tollen Jungs, die in Afghanistan den Kopf für uns hinhalten. Wenn sie nach Hause kommen, setzen wir sie vor der Tür, statt sie mit dem Respekt zu behandeln, den sie verdient haben.

***

12: Verrat an der Heimatfront II

Gleich die nächste Szene untermauert, dass Hauptmann Chris sich nicht unterkriegen lässt: Er ist aus anderem Holz geschnitzt. Geduldig erklärt er seiner Tochter bei Starbucks die afghanischen Sitten und bleibt ein hilfsbereiter Zeitgenosse. Als einem mürrischen Kaffeetrinker ein Euro runterfällt, bückt sich Hauptmann Chris und streckt dem tattrigen, womöglich drogenabhängigen Ziegenbartträger das verlorene Geldstück mit einem geduldigen Lächeln entgegen, während vermutlich gerade ein Song von Norah Jones gespielt wird.

Doch jäh bricht fernes Donnergrollen ins traute Franchise-Idyll:

„Nein, ich nehme nichts aus Mörderhänden.“

Hauptmann Chris ist ein friedfertiger Mann, und er hat sich im Griff, und er mag Norah Jones und Starbucks echt, aber irgendwann ist ja auch mal Schluss. Er packt den vorlauten Kaffeehaus-Kommunisten am Schlafittchen, und, als die linke Zecke weiter Fisimatenten macht, poliert dem Strolch seine freche Schnauze.

Hauptmann Chris hatte ja nicht einmal Respekt erwartet.

Aber können „so Idioten“ nicht wenigstens „mal im richtigen Moment“ die Klappe halten? Ist man nicht einmal bei einer urpreußischen Kulturinstitution wie Starbucks vor klischeehaften linken Klischeefiguren sicher?

Wäre Wave and Smile ein Frappuccino, dann kämen wir jetzt ungefähr an die Stelle, wo der Strohhalm dieses frotzelige Geräusch beim Saugen macht, weil die braune Brühe ein entsprechendes Niveau erreicht hat.

Jedenfalls kann man es Wederhake nicht verdenken, dass er Broder und Fleischhauer (die Männer fürs Grobe von Welt und Spiegel Online), im Verdacht hat, sich für Wave and Smile als Ghostwriter hergegeben zu haben. Das Feindbild des zänkischen Linken, der immer im falschen Moment seine gehässige linke Klappe aufreißen muss, scheint Jysch persönlich sehr zu beschäftigen – und auch nicht das letzte Mal, wie wir gleich im Anschluss erfahren.

(Aber vielleicht tu ich Jysch ja auch gröbstens unrecht, und er meint tatsächlich nur all die ganzen Leute, von denen man immer wieder hört, dass sie bei Starbucks Soldaten gezielt als Mörder beschimpfen. Für den Fall nehme ich natürlich alles zurück und entschuldige mich ausdrücklich.)

Hauptmann Chris‘ Eskapade als Schnauzenpolierer wird direkt im Anschluss mit einer posttraumatischen Belastungsstörung erklärt. „Die Symtome [sic] sind ehrlich gesagt nur all zu [sic] deutlich … sie wissen was [sic] ich meine?“ (Wie schon Aischylos zu sagen pflegte: Das erste Opfer des Krieges ist das Korrektorat.)

Einmal mehr wird der – diesmal sogar körperlich übergriffige – Ausbruch eines Soldaten entschuldigt, der daraufhin zwar seelenruhig zur Kenntnis nehmen kann, dass ein Syndrom schuld ist, an den Zivilisten, den er mal eben verprügelt hat, aber trotzdem keinen Gedanken mehr verschwendet.

Botschaft: Krieg ist so krass schlimm, da könnt Ihr doch wenigstens mal auf Euer scheiß Recht der freien Meinungsäußerung verzichten. (Die Linken sind an allem schuld.)

***

13: Sorry Seems to Be the Hardest Word

Da die Heimat offenbar hoffnungslos von Kommunisten untertunnelt ist, macht es Hauptmann Chris wie seinerzeit John Rambo und geht nach Afghanistan, um einen vermissten Kameraden zu retten. (Doch halt, dieser Rambo: „He never draws first blood. He only fights back“? Wäre Rambo bei der Bundeswehr, er hätte offenbar längst aus Gewissensgründen verweigert. Eine Rambo-Mentalität kann man Jyschs Figuren also nicht unterstellen.) Getarnt als „Journalist einer linksradikalen Zeitung in Berlin“ findet er natürlich schnell Anschluss bei den Taliban.

Was die Männer aus der Terrorismusbranche ihm zu berichten haben, gefällt Hauptmann Chris nur so mittel. Zunächst nörgelt der Taliban-Obermufti, dass „die Russen“ damals wenigstens noch „Mann gegen Mann“ gekämpft hätten, und so weiter und so fort. Aber dann kommt’s ganz dick: Zwar verzeiht der grauslige Gesell „den Deutschen“, dass sie kürzlich mal diese beiden Tanklaster zum Abschuss freigegeben haben, aber andererseits legt er, genau wie der verbündete Warlord unter Punkt 9, den Finger in die alte Wunde: Es lachen nicht nur Briten, Amerikaner und afghanische Verbündete über die feige deutsche Baggage, muss Hauptmann Chris sich anhören, sondern auch die terrortollen Talibaner.

„Die deutschen Soldaten sind feige“, hebt der Al-Quaida-Mitarbeiter zu seiner Schmähkritik an. „Die trauen sich überhaupt nicht aus ihren Lagern heraus … sie würden niemals Bomben auf Zivilisten werfen … Sie sind schwach.“

Und dann, getreu dem Motto „schlimmer geht’s immer“, der absolute Tiefpunkt eines für Hauptmann Chris schon jetzt ziemlich beschissenen Abends:

Nochmal im Klartext: „Wir haben uns schon gefragt, wie die deutsche Armee den Zweiten Weltkrieg führen konnte“, spottet der bösbärtige Terrormensch.

Und da hört der Spaß natürlich auf. Selbstmordattentate und Sprengfallen? Geschenkt. Aber wenn unsere Opas, die neununddreißg fünfundvierzg fürs Vaterland gekämpft haben, durch den Kakao gezogen und ihre Enkel der Feigheit bezichtigt werden? Dann ist Polen offen, Freunde der Sonne.

Das lässt sich ein lupenreiner Streiter für Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, wie Hauptmann Chris einer ist, natürlich nicht gefallen … und schiebt den Schwarzen Peter der mädchenhaft kriegsscheuen deutschen Bevölkerung zu. „Nein, die Bundeswehrsoldaten leisten so viel Widerstand, wie sie dürfen – sie sind nicht feige!“, beeilt sich Hauptmann Chris. „Die deutsche Regierung lässt sie nicht kämpfen, weil“, kommt er ins Stottern, „… weil die Mehrheit der Deutschen gegen einen Krieg ist …“ Getreu dem altbewährten Motto: „Totaler Krieg – kürzester Krieg!„

Wer würde sich nicht wünschen, so in der Welt vertreten zu werden?

Vom Niveau her ist Jysch nun etwa auf Höhe des Toten Meeres angekommen. Einmal mehr kriegt zunächst das linke Gesindel sein Fett weg, dem hier subtil eine Nähe zu den Taliban angedichtet wird. Danach brechen alle Dämme, und es wird so richtig schön gaga: Wehrmachtsnostalgie und Weltkriegsromantik vom Feinsten, die heutige Bundeswehr im Schatten von Hitlers glorreicher Angriffsarmee. Gut, könnte man meinen, das sind halt die Taliban, die so einen Stuss verzapfen. Aber unser strahlender Held steigt leider voll auf diesen Irrsinn ein und kommt auch noch in Erklärungsnot. Offenkundig sollen wir diese Erwägungen also für bare Münze nehmen.

Wobei: Nicht, dass Kämpferkult und die Bewunderung der Wehrmacht bei der Bundeswehr was Neues wären.

Wederhake bringt es in seiner Besprechung von Wave and Smile auf den Punkt: „Der Protagonist rechtfertigt sich für die zu laxe deutsche Militärpolik gegenüber den Taliban. Das hätten Monty Python nicht besser schreiben können.“

Aber das muss man Arne Jysch wohl lassen. Er weiß, wie man Ausrufezeichen setzt und sich bei einer ganz speziellen Klientel sehr beliebt macht.

Botschaft: Okay, nicht alles war gut vor 70 Jahren – aber wenigstens die Einstellung hat gestimmt! (Die Linken sind an allem schuld.)

***

14: Take Me Out

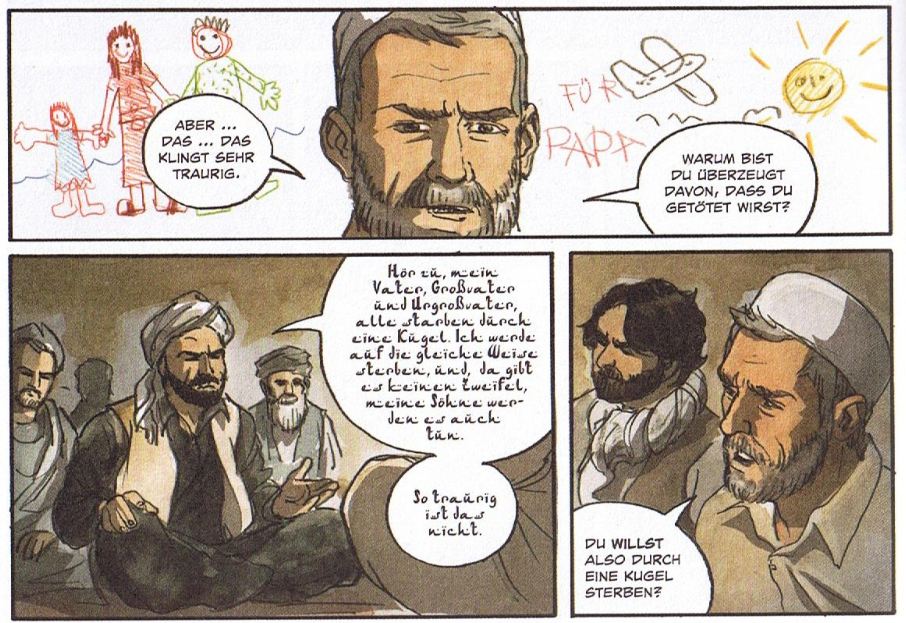

Bisher haben wir von Recherche-Biest Arne Jysch lernen dürfen, dass die deutschen Jungs in Afghanistan lupenreine Demokraten sind, die gerne mal richtig von der Kette gelassen werden möchten. Jetzt erfahren wir, dass die Taliban praktischerweise darauf brennen, sich von ihnen ins Jenseits befördern zu lassen. Passt doch.

„Es ist ruhmreich, ein Märtyrer zu sein. Wir alle hier wollen für den Dschihad sterben.“ Wenig später verwandelt eine US-Drohne die Terrorfiliale in einen Parkplatz. Hauptmann Chris geschieht nichts, er war gerade eine rauchen. Am Ende findet er sogar seinen vermissten Kumpel, und die zwei kommen gesund nach Hause.

Angesichts dessen, wie schlecht in Wave and Smile ausnahmslos alle anderen Figuren wegkommen, die nicht zu den deutschen Einsatzkräften gehören, werden die Taliban in der Geschichte als geradezu beneidens- und bewundernswert dargestellt: Sie sind nicht nur selbst absolut konsequent (im Gegensatz zu ihren mit dem Westen verbündeten verräterischen und heuchlerischen Landsleuten), sondern haben – siehe Bildausschnitt unter Punkt 8 – auch noch „dankbare Helfer“ in der Bevölkerung (im Gegensatz zur Bundeswehr).

Und den Drohneneinsatz, der sie umbringt, stilisiert Jysch durch seinen Plot und die vorangehende Gesprächssituation pointiert als einen verächtlichen Akt, der nur durch die Spitzelei des Dolmetschers und die Feigheit der Amerikaner (im Gegensatz zu den „Mann gegen Mann“ kämpfenden Russen, siehe Punkt 13) zustande kommt.

Wave and Smile ist spätestens hier einer der dümmsten und politisch wirrsten Comics, die mir bislang untergekommen sind.

Botschaft: Wir stimmen den Taliban zwar nicht in allem zu, aber die sind wenigstens konsequent. Da könnte sich so mancher ein Scheibchen von abschneiden.

***

15: Verrat an der Heimatfront III

Bevor der irre Mumpitz endlich vorbei ist, werden wir noch einmal schnell daran erinnert, wie die feige Führung der Bundeswehr unsere Jungs hängenlässt und die Menschen über den Afghanistan-Einsatz belügt und betrügt: Die Rettungsaktion von Hauptmann Chris wird als Gemeinschaftsproduktion der Bundeswehr mit Amerikanern und Afghanen verkauft – und unsere Jungs zum Schweigen verdonnert.

Botschaft: Unsere Regierung sowie die Führung der Bundeswehr lügen und betrügen auf Kosten unserer tapferen Soldaten.

Die abschließende Seite über den „plötzlich“ spürbaren „Funken Hoffnung“ ob der „gigantischen Berge[n] und Täler[n], des rosafarbenen Schimmern[s] des Staubes im Morgenlicht“ wirkt am Ende von Jyschs propagandistischem Gewaltritt ungefähr so stimmig und authentisch, als hätte Sylvester Stallone Rambo III mit einer Coverversion von „Moskau“ beendet.

***

Hintergrund

Worauf Jyschs Botschaften insgesamt abzielen, wird im Kontext der seit Jahrzehnten andauernden Debatte um die „Innere Führung“ der Bundeswehr deutlich – ein Führungsprinzip, welches das Selbstverständnis des einzelnen Soldaten im Spannungsfeld von Bürgerrechten und militärischen Pflichten beschreiben soll.

Offiziell folgt dieses Selbstverständnis seit Gründung der Bundeswehr 1955 dem Leitbild des „Staatsbürgers in Uniform„. Dieses Leitbild soll nach den Erfahrungen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Einschränkung der Grundrechte von Soldaten auf das militärisch Notwendige reduzieren und sicherstellen, dass das Handeln eines Soldaten im Einklang mit seinem Gewissen, dem Grundgesetz und den Prinzipien einer demokratischen Gesellschaft steht.

Doch der „Staatsbürger in Uniform“ war auch innerhalb der Truppe nie unumstritten. Der stellvertretende Inspekteur des Heeres General Helmut Grashey etwa, der es zuvor bereits in der Wehrmacht zum Oberstleutnant gebracht hatte, forderte bereits 1969 eine Reduzierung der parlamentarischen Kontrolle des Militärs, sowie dessen Stärkung in Krisen und Krieg durch Änderungen des Grundgesetzes. Den Gedanken der „Inneren Führung“ soll Grashey bei einer Rede zudem als „Maske“ bezeichnet haben, die man nun „endlich“ ablegen könne, da sie ohnehin nur ein Zugeständnis an die Sozialdemokraten gewesen sei.

Grashey wurde daraufhin in den Ruhestand versetzt, aber der Wind für derartige Ideen hat sich seither gedreht. „Wir brauchen den archaischen Kämpfer“, wird Hans-Otto Budde im Februar 2004 in der Welt am Sonntag zitiert. Dieser Generalleutnant a. D. Hans-Otto Budde war nicht etwa vor 50 Jahren Inspekteur des Heeres, sondern von 2004 bis 2010. Und Wolfgang Winkel, ein Bewunderer und nach eigener Auskunft „Weggefährte“ Buddes, der diesen liebevoll „Hano“ nennt, führt an gleicher Stelle aus: „Der ‚Staatsbürger in Uniform‘ […] hat ausgedient.“ Den von Budde geforderten Soldatentypus, so Winkel, „müssen wir uns wohl vorstellen als einen Kolonialkrieger, der fern der Heimat bei dieser Art von Existenz in Gefahr steht, nach eigenen Gesetzen zu handeln.“

Winkel weiter über Budde, mit spürbarer Begeisterung: „Er ist der Mann, der mit strahlenden Augen aus dem Bunker der Hauptstadt kommt und ruft: ‚Jungs, das Ding gewinnen wir noch!'“

Wenn man weiß, dass Budde den Bund deutscher Pioniere e.V. sehr schätzt, mit dem der damalige Verteidigungsminister Franz Josef Jung nach dem verlinkten Kontraste-Bericht von 2009 (Text-Version) dann lieber doch nichts mehr zu tun haben wollte, ergibt sich daraus ein Gesamtbild, das leicht zu Übelkeit führen kann, wenn man allzu lange darüber nachdenkt.

Im April 2004 bezog Jürgen Rose, selbst Oberstleutnant der Bundeswehr, zu Buddes und Winkels Verständnis des Soldaten im Freitag Stellung:

„Die ‚Innere Führung‘ bildet gleichsam das ‚Grundgesetz‘ für die Bundeswehr als militärischer Macht innerhalb der demokratisch verfassten Bundesrepublik Deutschland. Wer also den ‚Staatsbürger in Uniform‘ als obsolet bezeichnet und der ‚Inneren Führung‘ das Fundament entzieht, beschädigt massiv die Reputation der Bundeswehr als einer dem demokratischen Staat loyal dienenden Institution – der setzt nichts weniger aufs Spiel als die Integration der Streitkräfte in eine pluralistische Gesellschaft. Das Hohelied auf archaisches Kämpfertum steht in diametralem Gegensatz zu dem, was der Spiritus rector der ‚Inneren Führung‘, Wolf Graf von Baudissin, verfolgte. Dem General ging es um die Zivilisierung des Militärs oder – wie er einst formulierte – die ‚Entmilitarisierung des soldatischen Selbstverständnisses‘.“

In einem Interview mit Heise Online legte Rose im März 2008 nach und wurde deutlicher, wie er über Buddes und Winkels Äußerungen dachte:

„Wenn man also von ganz oben her diesen wehrmachtsinspirierten Kämpferkult predigt, solche Latrinenparolen ausgibt, die sich dann kaskadenartig über alle Hierarchieebenen ergießen, dann muss man sich nicht wundern, wenn an unterster Ebene solche Kloaken entstehen wie in Calw oder in Coesfeld. Der Fisch beginnt bekanntlich vom Kopfe her zu stinken.“

In der Kaserne Coesfeld waren 2002 Soldaten von ihren Ausbildern gefoltert und misshandelt worden; aus Calw, dem Standort des Kommandos Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr, hatte Rose 2007 elektronische Post von einem KSK-Hauptmann erhalten, dem seine Haltung zum geforderten Typus des „archaischen Kämpfers“ offenbar nicht gefiel.

In der mit seinem Namen und Dienstrang unterzeichneten E-Mail schrieb jener Hauptmann unter anderem an Rose:

„Ich beurteile sie als Feind im Inneren und werde mein Handeln daran ausrichten, diesen Feind im Schwerpunkt zu zerschlagen. Die Phase des 68er Marsches ist beendet, kehren Sie um in den Gulag der politischen Korrektheit oder in die Sümpfe des Steinzeitmarxismus, dem Sie entkrochen sind. Sie werden beobachtet, nein nicht von impotenten instrumentalisierten Diensten, sondern von Offizieren einer neuen Generation, die handeln werden, wenn es die Zeit erforderlich macht.“

Der KSK-Mann erhielt für seinen Brief eine Disziplinarstrafe, die der damalige Wehrbeauftragte des Bundestages, Reinhold Robbe, laut Süddeutsche.de als „völlig unzureichend“ bezeichnet haben soll. Korrigiert wurde sie – nach langer, offenbar sehr eingehender Prüfung – trotzdem nicht. Bereits im März 2007 hatte Rose, zuvor für die Logistik von Auslandseinsätzen zuständig, aus Gewissensgründen seine Teilnahme an beschlossenen Tornado-Einsätzen verweigert, wie Spiegel Online berichtete.

Nach Angaben seines Wikipedia-Eintrags ist Rose mittlerweile im Ruhestand. Oberst Georg Klein hingegen, der vor drei Jahren der breiten Öffentlichkeit bekannt wurde, soll zum Brigadegeneral befördert werden. Klein hatte im September 2009 die Entscheidung getroffen, zwei Tanklastzüge in Kunduz bombardieren zu lassen, obwohl keine unmittelbare Gefahr für deutsche Truppen oder deren Verbündete bestand. Über 140 Menschen starben, wohl überwiegend Zivilisten, darunter auch Kinder – Klein wurde in einer nachfolgenden Untersuchung trotzdem freigesprochen. Spiegel Online schreibt zu dem geheimen Abschlussbericht der Bundesgeneralanwaltschaft vom April 2010:

„Selbst wenn ‚mit der Tötung mehrerer Dutzend geschützter Zivilisten hätte gerechnet werden müssen‘, führen die Juristen ‚hilfsweise‘ an, hätte dies ‚bei taktisch-militärischer Betrachtung nicht außerhalb jeden Verhältnisses zu den erwarteten militärischen Vorteilen gestanden‘.“

Das Verteidigungsministerium verzichtete auf ein Disziplinarverfahren gegen Klein, weil sich „keine Anhaltspunkte für ein Dienstvergehen ergeben“ hätten.

Die Inkaufnahme beträchtlicher ziviler Opfer zum Erreichen militärischer Ziele, die auch in Wave and Smile als unbedingt notwendig dargestellt wird (siehe Punkt 6), scheint also nach aktuellen Maßstäben für die Bundeswehr grundsätzlich selbst dann kein Problem mehr zu sein, wenn das Leben der eigenen Soldaten nicht unmittelbar bedroht wird, auch wenn man Eingeständnisse dieser Art gerne auf als „Geheimsache“ eingestufte Dokumente beschränkt.

Unter diesen internen und offiziellen Voraussetzungen ist es kaum verwunderlich, dass man beim Verteidigungsministerium und bei der Bundeswehr begeistert von Jyschs Comic war, wie der in Interviews und im Buch selbst betont. Auch auf der Webseite der Bundeswehr wird Wave and Smile in den höchsten Tönen gelobt. Das Buch muss perfekt in die PR-Strategie einer Armee passen, die der Bevölkerung erst noch richtig beibringen muss, dass sie solche Militäraktionen wie die vom September 2009 in Kunduz für völlig legitim hält, und in der die romantische Verklärung von nach eigenem Dünken handelnden „archaischen Kämpfern“ und „Kolonialkriegern“ von ganz oben gepredigt wird.

***

Zusammenfassung

Wave and Smile hält sich weitgehend an den Duktus von Filmproduktionen wie Die Brücke von Arnheim (Richard Attenborough, 1977) oder Black Hawk Down (Ridley Scott, 2001): Der Comic schlägt zwar einen vordergründig mahnenden Ton an, der den Krieg zu verurteilen vorgibt und mittels pathetischer Bilder um Betroffenheit heischt, gleichzeitig ergötzt er sich aber in üppigen Action-Szenarien an der beeindruckenden, entsprechend inszenierten Macht der Kriegsmaschinerie. Er pflegt den Mythos der Soldaten als moralisch weitgehend unantastbare Kämpfer, die unter der Feigheit, Inkompetenz und Unentschlossenheit ihrer Führung leiden. So weit, so genretypisch.

Aber Jysch geht in zweierlei Hinsicht noch weiter, und das ist es, was Wave and Smile gefährlich macht. Erstens: Immer wieder suggeriert Wave and Smile, dass die Kontrolle durch eine offene und demokratische Zivilgesellschaft, egal ob durch Parlamente, durch Mandate oder durch die Presse, nichts weiter als eine Schwäche sei – eine Zumutung für die kämpfende Truppe, die durch die Fußfessel dieser Aufsicht in ihrer Mission unnötig frustriert, behindert und sabotiert werde. Darin, wie der Comic den Kampfesgeist der von ziviler Zimperlichkeit ausgebremsten Soldaten betont, wie er Krieg und Kampf romantisch verklärt, erinnert er bisweilen an dunkle Zeiten. Gegen Ende wird das transportierte Gedankengut immer wirrer und verstörender, was mit dem Taliban-Gespräch seinen traurigen Höhepunkt erreicht.

Zweitens: Jysch erweckt sowohl innerhalb des Buches – durch die Thematisierung journalistischer Objektivität, mehrere Quellenangaben, ein Glossar und Kartenmaterial, penibelst gezeichnete Uniformen und Geräte – als auch in Interviews (auch ungefragt) immer wieder bewusst den Eindruck, er sei lediglich ein objektiver, sich in seiner Darstellung an journalistischen Maßstäben orientierender Erzähler.

Diese Vortäuschung von Objektivität wirkt geradezu grotesk, wenn man Wave and Smile etwa mit den Comics des Journalisten Joe Sacco vergleicht. Denn Jysch zeigt – anders als Sacco in seinen Reportagen – zu keinem Zeitpunkt auch nur das geringste Interesse daran, authentische Figuren mit authentischen Stimmen zu Wort kommen zu lassen, die nicht der von ihm als Autor gewünschten politischen Stoßrichtung entsprechen. Soweit unliebsame Standpunkte vorkommen, werden die entsprechenden Figuren entweder zu Karikaturen verzerrt oder anderweitig in ihrer Glaubwürdigkeit demontiert. Die zwei Minuten, in denen sich Spaßvogel Kurt Krömer auf einer Fahrt durch Kabul (etwa ab 21:20) mit einem Bundeswehr-Soldaten unterhält, haben mehr Authentizität zu bieten als 200 Seiten Jysch – und das liegt, wie Sacco beweist, keineswegs am gewählten Medium.

Auch Jyschs Hinweis, man solle die Aussagen der Figuren nicht dem Autor in den Mund legen, ist daher eine dreiste rhetorische Nebelkerze. Als ob es problematisch wäre, wenn Figuren umstrittene oder unangenehme Dinge sagen. Nicht doch, Herr Jysch. Was Wave and Smile problematisch macht, ist vielmehr die Tatsache, dass der ganze Comic – inklusive Plot, Figuren und Bildsprache – in eine einseitige politische Richtung gebürstet ist und die entsprechenden Botschaften nach allen erdenklichen rhetorischen und erzählerischen Regeln der Kunst zu offenbaren und zu validieren sucht, während gleichzeitig ein objektiver Blickwinkel simuliert wird.

***

Fazit

Die in Wave and Smile verbreiteten Botschaften sind weder zufällig noch harmlos. Jyschs Figuren sind allesamt papierdünne Sprechroboter, die ausschließlich dem Zweck dienen, in didaktisch konstruierten Szenarien dem Leser mal mehr und mal weniger durchsichtige propagandistische Talking Points unterzujubeln.

Die Übermittlung dieser Botschaften findet zu gezielt, zu konsequent und zu systematisch statt, als dass sie nicht beabsichtigt sein könnte. Jyschs Beteuerungen, er sei objektiv vorgegangen, decken sich also nicht mit der Realität. Jysch zeichnet laut seiner Webseite seit Jahren Storyboards für Werbespots (Autos, Bier, Schnaps, etc.), und diese handwerkliche Routine und Raffinesse im Werben prägt auch Wave and Smile: Das Buch ist eine Dauerwerbesendung für die Stärkung der Rolle des Militärs in Deutschland – oder, wie Wederhake es knackiger ausdrückt: „billige, pathos-beladene Propaganda für mehr Sparta in der Bundesrepublik“. Und es gibt sich dabei auch noch als objektiv recherchiertes Dokudrama aus.

Wave and Smile erteilt – frei nach Budde und Winkel – dem „Staatsbürger in Uniform“ eine Absage. Wenn es um Kriegseinsätze geht, so Arne Jyschs Propagandacomic, dann ist die Zivilgesellschaft abgemeldet, und heroische, wehrmachtsnostalgische Kolonialkämpfer nehmen das Heft in die Hand. Zum Treiben dieses schillernden Militärs dürfen wir dann alle miteinander winken und lächeln.

Marc-Oliver Frisch lebt in Saarbrücken. Seine Abenteuer als Comic-Kritiker und -Übersetzer kann man in seinem Blog und bei Twitter nachlesen.

Abbildungen: © Arne Jysch/Carlsen Verlag

![]()

Pingback: Comics in Leipzig: Zwischen Frühstück und Gänsebraten - Comics - Kultur - presse24.onl

Pingback: Frisch aus der Druckerei: März 2017 |