Aufmerksamen Beobachtern ist es nicht entgangen: Immer wieder kommt es vor, dass Comics veröffentlicht werden, oft sogar für Geld. Die Comicgate-Redakteure Wederhake und Frisch wollen diese Entwicklung nicht länger unkommentiert lassen. Heute gelesen: Leeroy and Popo von Louis Roskosch und Krepier oder stirb von Bela Sobottke.

WEDERHAKE: Oh Mann, Frisch, da lässt du mich aber ganz schön hängen! Aus strukturellen Gründen muss ich hier gleich für zwei Comics vorlegen (womit die Semiselbstgespräche zum reinen Selbstgespräch werden), was mir die Chance nimmt, dir mal ausführlich zu erklären, warum deine Meinung falsch ist. In Wave and Smile würde man sowas Fahnenflucht oder Feigheit vor dem Feind nennen.

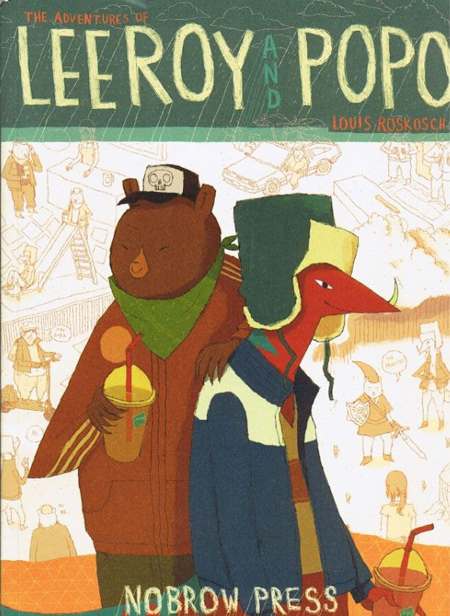

Na schön. The Adventures of Leeroy and Popo, geschrieben und gezeichnet von Louis Roskosch, gibt uns Einblick in das Leben zweier Slacker in den Frühzwanzigern, einer ein Bär, der andere ein Dinosaurier und das ist auch schon das Interessanteste, was ich über den Comic zu berichten weiß. Leeroy und Popo hängen antriebslos im Coffee Shop herum, in dem eine Modestudentin als Objekt der Begierde fungieren darf, spielen Zelda für die Wii, rauchen Pot in ihrem DeLorien, zocken Superman fürs Nintendo 64 oder spielen Game Boy in der Monorail. All das ist vom Zeichenstil und der leicht gedeckten Farbgebung her zumindest nett umgesetzt, aber in jeder anderen Hinsicht ist Leeroy and Popo ein massiver Fehlschlag.

Als würden die Hipsterklamotten und Hobbys der Hauptfiguren noch nicht ausreichen, um meinen Hass zu wecken, legt Roskosch seinen Protagonisten hier spärliche Dialoge von solch einschläfernder Jammerlappigkeit in den Mund, dass ich in den Comic hereingreifen und alle beteiligten Figuren ohrfeigen möchte, dass sie endlich ihren Arsch hochbekommen und das selbstgefällige Rumgejammer aufgeben sollen. Die Antriebslosigkeit der „Geschichte“, die so vor sich hintröpfelt und sich dann im völligen Nichts verliert, ist vielleicht als clevere Parallele zur Antriebslosigkeit der Figuren gedacht, aber das macht das Leseerlebnis nicht angenehmer.

The Adventures of Leeroy and Popo ist ein Comic, von dem ich glaube, dass ihn sehr gut jemand in einem Zach-Braff-Film lesen könnte, was für sich genommen schon ein vernichtendes Urteil ist. Wenn man aber in seinem Freundeskreis keine sozial-verklemmten, egozentrischen, heulsusigen Langweiler kennt, von denen man sich nach wenigen Minuten wünscht, sie nie wieder sehen zu müssen, dann ist dieser Comic ein hervorragender Ersatz. Das „In the next book…“ fasse ich jedenfalls als Drohung auf.

![]()

***

FRISCH: Ich glaube, ich muss hier mal eine Lanze für strukturschwache Erzählungen über weinerliche Oberschichten- und gehobene-Mittelstands-Pseudoerwachsene brechen, die ständig bekifft oder auf Medikamenten sind, weil sie entweder an einem schlimmen Kindheitstrauma leiden oder sich einfach nur so, ohne näheren Grund, einer gepflegten Existenz als neurotisch-passive Waschlappen hingeben (s. auch: „Garden–State-Syndrom“), sich einem irgendwie gearteten Sozialverhalten aus Furcht vor Entlarvung als neurotisch-passive Waschlappen konsequent verweigernd, deren dementsprechende pomadige Lätschertheit und beinahe schon coldplayhafte Leere durch übermäßige Referenzen an die Populärkultur oder einen bisweilen verstörenden, weil pathologisch – um nicht zu sagen: soziopathisch – anmutenden Hang zur Flucht in aufgesetzte Niedlichkeit, etwa auch in der zeichnerischen Darstellung als anthropomorphe Kuscheltierchen (s. auch: „Kochalka-Komplex“), zu kompensieren versucht wird.

Denn stell dir einmal vor, mein lieber Wederhake, Louis Roskosch wandelte hier auf Becketts Spuren: Lavendel und Popov säßen herum, wartend auf jemanden oder etwas, von dem sie keine genaue Vorstellung hätten, führten dabei allenthalben philosophisch tief schürfende, wenn auch stilistisch schlichte Gespräche über die Bürde ihrer Existenz, vertrieben sich die Zeit damit, in die Rollen ihrer Bekanntschaften Lucky und Pozzo schlüpfen zu wollen, erkennten aber: Sie können nicht tanzen, sie können nicht denken, und entschlössen sich sodann, sich mittels des lavendelschen Hosenbunds an einer Trauerweide zu erhenken, nur um mangels Antriebs doch wieder in abwartender Untätigkeit und vollendeter Abhängigkeit vom Unwägbaren zu verharren.

Wäre das nicht ein Kracher geworden?

Auch eine Gus-Van-Sant-Version wäre denkbar: Popo und Popo, zwei amerikanische Studenten, brächen zu Fuß in die Wüste auf, unterhielten sich zunächst angeregt auf ihrem Marsch, veranstalteten Wettrennen, bemerkten, sich verlaufen zu haben, und schließlich, bedingt durch nichts weiter als einen Mangel an Gesprächsstoff und eine ebenso spontane wie überwältigende reziproke Verzweiflung ob der Erkenntnis des Umstands, mit sich selbst alleine zu sein und nichts, aber auch gar nichts zu bereden zu haben, erschlüge Popo Popo mit Popos Wii, verscharrte ihn halbherzig im Dreck und kehrte wortlos und durstig – so unglaublich durstig! – nach Hause zurück.

Ich hätte in die Hände geklatscht vor Begeisterung.

Oder nehmen wir an, LeRoi und Pópo wären zwei Brüder aus Nancy auf Sommerurlaub in der trügerischen Idylle eines bretonischen Ferienhauses im Jahre 1968. Inmitten der unerträglichen, zermürbenden, kopf- und schwanzlosen Ereignislosigkeit, hier dank des Standortvorteils schnell als Ennui ausgemacht, lernten sie am Strand die schöne sechzehnjährige Cécilia aus Paris kennen, in die sich LeRoi sogleich verliebte. Der ältere, erfahrene Richárd, ein Segelfreund von Cécilias Vater aus Avignon und zugleich ihr Patenonkel, erschiene und machte in der ihm eigenen, unrasierten, von barschem Matrosencharme geprägten Façon Pópo den Hof. Eines lauen Nachts verführte die durchtriebene Cécilia dann den willigen Pópo, welcher in jenem Augenblick der Fleischesschwäche seine Freundschaft zu LeRoi nur allzu gerne zu vergessen bereit wäre, nicht zuletzt auch in dem Verlangen, sich eingedenk der doch nicht gänzlich fruchtlosen Avancen Richárds seiner eigenen Heterosexualität aufs Neue versichern zu wollen – ja zu müssen, um nicht den Gram seines Vaters, eines Gewürzhändlers aus Marseille, und den Kummer seiner todkranken Mutter zu wecken. LeRoi entdeckte den wollüstigen Reigen der beiden zufällig, während er an Pópos Fenster vorüber lustwandelte, und tränke aus Protest von einer Flasche herben Rotweins, deren Rest er im fahlen Schein einer flackernden Kerze zornig gegen die Küchenwand schleuderte, das launige Grunzen der Liebenden nebenan so jäh beendend, um im Gegenzug, ermuntert nun durch das strenge Bouquet, den unglücklich verliebten Richárd zu verführen und in sein kaltes Bett zu zerren. LeRoi und Richárd hätten schlechten Sex und weinten, und am nächsten Tage wäre die sprachlos-erschöpfte Atmosphäre des kleinen Ferienhauses in der Bretagne zum Bersten schwanger mit Missgunst. Im abendlichen Dämmerlicht dann der große Knall: LeRoi, Pópo, Cécilia und Richárd stritten erbittert, leerten und zerschmetterten gemeinsam mehrere Flaschen des steilen Gesöffs, sie hätten – wie bei Franzosen im Sommerurlaub üblich – alle miteinander schlechten Sex, weinten und führen am darauffolgenden Tage wund und stumm nach Hause zurück, um dann, sich einander nunmehr unabänderlich der Scham um die eigene Schlechtheit erinnernd, für immer auseinander zu gehen – ein mit zarter Wehmut wie auch bitterböser Ironie getränkter gnadenloser Abgesang auf die verlogene Gesellschaft der späten 1960er, zugleich zeitloses Sittengemälde von wegweisender Relevanz für das Europa des 21. Jahrhunderts.

Und das mit anthropomorphen Tierfiguren. In Angoulême, San Diego und Erlangen hätten bei Nobrow die Korken geknallt, und bei Reprodukt wären sie Spalier gestanden.

Aber es hilft ja nichts. Diesseits der Wunderwelten des Konjunktivs II sehen wir uns in der harten Realität zwei Figuren ausgesetzt, die von ihrem Schöpfer mit ihrer Rammdösigkeit ganz alleine gelassen werden. Brot kann schimmeln; Leeroy und Popo können gar nichts. Obwohl die beiden zockenden Spättroglodyten nix drauf haben außer Zahnbelag, landet Leeroy irgendwie ein Date mit der holden Cecilia – und vergeigt die Liaison natürlich, lange bevor an schlechten, oder sonstwie gearteten, Sex zu denken wäre. Es hätte irgendwie eine nette Geschichte werden können, aber keine Ahnung, was Cecilia an Leeroy finden sollte. Man mag ihn als Leser ja selber nicht leiden. Wobei es schon ein Kunststück ist, einen Comic zu machen, in dem einer der slackenden „Helden“ dank eines kaum plausiblen Maßes an Glück fast das Mädchen seiner Träume abbekommen könnte, und es dann letztlich auch noch als große Ungerechtigkeit des Lebens dargestellt wird, wenn sie sich doch lieber einen Typen sucht, der seinen Weg hinaus aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit zumindest schon mal insofern angetreten hat, als er sich überhaupt hin und wieder auf seinen Füßen in eine ihm nicht vollkommen unbewusste Richtung zu bewegen scheint.

Will sagen: Es liegt nicht an Leeroy und Popo, Roskosch ist schuld. Schopenhauersche Weltverneinung gut und schön, aber auch das Nirwana will verdient werden.

Sonst heißt es nachher: War gar nicht so toll.

Hübsch gezeichnet, immerhin.

![]()

The Adventures of Leeroy and Popo

von Louis Roskosch

Nobrow, 2012

Paperback, farbig, englisch, 50 Seiten, 8,50 GBP/13,95 USD

ISBN: 978-1-907704-32-1

***

WEDERHAKE: An dieser Stelle musst du dir jetzt eine gezwungen lustige Antwort auf deine Meinung zu Leeroy and Popo vorstellen, auf die du dann antworten kannst, Frisch. In der nächsten Runde kehren zum alten Format zurück, klar?

Ähnlich wie Leeroy and Popo ist auch Bela Sobottkes Krepier oder stirb eher eine Zwischenmahlzeit denn ein komplettes Hauptgericht. Sobottke führt uns in den wilden, wilden Westen – genauer gesagt in die Gegend rund um New Berlin – wo sein stotternder Unterhemdenträger mit dem arg bemühten Namen S.T.R.Anger blutige Abenteuer erlebt. Und anders als bei Leeroy and Popo passiert hier wenigstens etwas.

Sobottkes Figuren rangieren irgendwo im Grenzgebiet zwischen Monkey Punch und Richard Corben, der U-Comix-Einschlag ist nicht zu übersehen und die mit viel flächigem Schwarz erzeugten Westernlandschaften sind stimmig genug, um Visionen von Spanien und Jugoslawien hervorzurufen, wo immerhin die besten Italowestern entstanden. Auch in sonstiger Hinsicht fängt Sobottke den siffigen Charme der Spaghettis gekonnt ein. Die einzige im Comic vorkommende Frauenrolle allerdings sieht physiognomisch völlig deformiert aus. Kein Vergleich zur göttlichen Cardinale. Den Figuren fehlt in den – deutlich zu wenigen – Actionszenen zudem die Dynamik in der Bewegung, was aber durch einen großen Kübel an ins Lächerliche überzogener Gewalt kompensiert wird.

Die Geschichte selbst erreicht ihren Höhepunkt leider schon in der Mitte in einer solide-unterhaltsamen Schundorgie und verfranst sich danach in einem unnötigen psychotropen Schlussdrittel, das in der altbackensten und nullachtfuffzehnigsten Art „aufgelöst“ wird, die ich im Comic echt nicht mehr sehen muss. Zudem tendiert Sobottke dazu, einzelne Panels mit viel zu viel Palaver zu überfrachten statt sich – dem Vorbild der Leone-Western folgend – auf wenige aber dafür pointierte Sätze zu beschränken. Und das Gimmick des reimenden Protagonisten funktioniert auch nicht, dafür sind die Reime zu stumpf und zu wenig unterhaltsam. Ein Schuss Rainer Brandt hätte dem Comic im Hinblick auf die Dialoge nicht geschadet.

Krepier oder stirb ist immerhin unterhaltsam genug, um über die kurze Lesedauer zu tragen, aber Sobottke ist – um mal im Genre zu bleiben – dann eben doch eher ein Ferdinando Baldi oder Osvaldo Civirani und kein Sergio Corbucci oder Sergio Leone.

![]()

***

FRISCH: Ja, nicht wahr. Im ersten Drittel ein, zwei Mal gelacht, danach noch das eine oder andere Schmunzeln – unterm Strich prickelt Sobottkes berlinernder Schund-Punk-Western leider nur bedingt.

Dabei ist es vor allem die rührende und völlig entwaffnende Dämlichkeit des teils stotternden, teils reimenden S.T.R.Anger, mit der Sobottke einige Pluspunkte landen kann – die herrliche Szene zu Beginn mit den Pilzen etwa fällt da besonders auf. Aber auch hier muss man sagen: „S.T.R.Anger“? Puh. Witze auf Kosten von Stotterern? Oje. Und die Reime sind auch eher so mittelgut. Der Rest des Comics – die letzten 40 der 48 Seiten also – fällt dann nochmal leicht ab.

Nichts gegen Schund, aber auch Schund lebt von guten Einfällen, die pointiert zu Papier gebracht werden wollen, sowie von Figuren, die zwar nicht durch ihre große Tiefe auffallen müssen, aber doch auf irgendeine Weise faszinierend sein sollten. Und da hapert’s eben. Das hat man alles schon mal besser, pointierter, lustiger und origineller gesehen. Krepier oder stirb will nicht mehr als Schund sein, versäumt es aber leider auch, sich in seiner Schundhaftigkeit irgendwie besonders hervorzutun.

Immerhin kann man Sobottke zugute halten, dass er durch den wilden Mix von Underground-Ästhetik, Italowestern-Einflüssen und Lokalkolorit trotz allem eine eigene Duftmarke setzt, die mit Sicherheit ihre Fans finden wird. Aber insgesamt fällt dann doch alles zu beliebig und in der Ausführung zu durchschnittlich aus, um wirklich zu überzeugen. Derber Genre-Klamauk darf gerne etwas einfallsreicher und denkwürdiger ausfallen.

Schade eigentlich, denn auch hier gilt: Die Zutaten für einen Kult-Schundcomic wären durchaus vorhanden, und Sobottke hätte auch grafisch genug Tinte auf dem Füller.

![]()

Krepier oder stirb

von Bela Sobottke

Gringo Comics, 2012

Paperback, schwarz-weiß, 48 Seiten, 7,90 Euro

ISBN: 978-3-940047-74-8

Abbildungen: © Louis Roskosch/Nobrow und Bela Sobottke/Gringo Comics